Pages - Menu

▼

Collaborazioni

▼

martedì 30 luglio 2019

lunedì 29 luglio 2019

Gesù e la colf

|

| Se abbiamo bisogno di qualcosa ti chiamiamo noi, grazie |

[2012]. Comincia tutto nel vangelo di Luca, con una episodio che sta in cinque versetti (10,38-42): Gesù predica in casa di due sorelle, Marta e Maria. Quest'ultima resta seduta ai suoi piedi ad ascoltarlo, mentre Marta attende ai lavori domestici, finché non sbotta: ehi, Gesù, lo vedi come sono messa? di' a mia sorella che mi aiuti.

Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta».Luca, lo abbiamo visto, è l'evangelista liberal: ha un debole per i poveri, gli extracomunitari, le donne. Forse, come ogni liberal si rispetti, a casa aveva pure dei domestici, che trattava con molta gentilezza, versando i contributi e usando la frusta solo in caso di estrema necessità. Chissà. In ogni caso ogni progressismo ha un limite, e quello di Luca riguarda i lavori domestici: tutti possono seguire Gesù, tutti possono entrare nel Regno dei Cieli, però gli sguatteri in seconda fila, grazie. Non è che il loro lavoro non sia utile, anzi. Però qualcun altro si è scelto la parte migliore: un modo educato per dire che a voi è rimasta la peggiore. Luca non immaginava forse che la religione che stava contribuendo a fondare avrebbe attecchito nelle metropoli proprio presso quel ceto sradicato senza tradizioni e senza prospettive, la servitù. Gli schiavi che venivano comprati e venduti nei porti del mediterraneo si mescolavano tra loro, cercavano un'identità comune e un riscatto almeno ideale: lo trovarono in una fede religiosa che implicava l'uguaglianza di schiavi e padroni davanti a Dio, ma a quel punto l'episodio di Marta cominciò a creare difficoltà. Per ogni vergine che si consacrava alla vita contemplativa, all'estasi e alle rivelazioni mistiche, dovevano esserci una o più Marte che continuassero a rigovernare le case. Tra la sorella incantata ai piedi del Salvatore, e quella indefessa e brontolona che continua ad andare su e giù tra cucina e lavatoio, lo zoccolo duro dei fedeli ha sempre istintivamente tifato per la seconda. Anche personaggi insospettabili, come Agostino e persino Teresa d'Avila, hanno lasciato scritto che la "parte" di Marta è fondamentale, irrinunciabile, complementare a quella di Maria, eccetera. Però alla fine se torniamo alla lettera del vangelo, vediamo che il Gesù di Luca la mette giù molto più semplice e brutale: Marta è una che si agita per molte cose inutili. Nel vangelo c'è scritto così, se non vi va scrivete un altro vangelo.

|

| Sì, vabbe', miracolo, ma che puzza. |

«Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risusciterà». Gli rispose Marta: «So che risusciterà nell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno. Credi tu questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo».Guardandosi bene dal pretendere un miracolo qui-e-ora, Marta pronuncia la professione di fede necessaria a ottenerlo. È l'ultimo dei sette "segni" che nel vangelo di Giovanni attestano la divinità di Gesù; è anche quello che ne causa il martirio: siamo insomma al centro di tutta la buona novella, e al centro c'è una sguattera. Dai tempi di Luca sono passati venti o trent'anni, ma ormai i servi hanno preso il sopravvento, e si stanno forse plasmando un Salvatore a loro uso e consumo: più gentile di quello dei sinottici, più umano, un amico che piange i fratelli morti, e che si fa intenerire dai discorsi di una colf. Perché Marta dentro è rimasta una colf, come si vede bene qualche versetto più giù, dove ribadisce la sua essenza di donna pratica nell'esatto momento del prodigio. Qui, senza apertamente dubitare della divinità del Cristo, si permette di far notare che se si scopre la tomba dopo quattro giorni probabilmente ne uscirà un cattivo odore.

Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, già manda cattivo odore, poiché è di quattro giorni».Dopo il miracolo Gesù torna nel capitolo 12 a trovare la famiglia e a farsi ungere i piedi da Maria (Marta serve in tavola). Lazzaro a quel punto è una celebrità, vengono da lontano per vederlo; però di lui e delle sue sorelle nessuno parla più. Successivamente le leggende li localizzano qui e là per tutto il Mediterraneo: Lazzaro sarebbe diventato il vescovo di Kittim, Cipro, oppure di Marsiglia, Francia. Quest'ultima ipotesi è compatibile con lo sbarco di Marta e delle tre Marie tra Provenza e Camargue, dove avrebbero compiuto varie imprese. A Marta ovviamente è assegnata una delle più pedestri: sconfiggere il Tarasque, uno di quei mostri medievali dal fiato mefitico che rendevano malsani gli acquitrini. Alla fine si trattava di fare pulizie, come al solito. Marta è la protettrice delle casalinghe, delle collaboratrici domestiche, degli albergatori, dei ristoratori, dei cuochi, delle cognate, di tutte le donne e gli uomini che si lamentano perché non li stai aiutando e allora tu ti alzi e loro ti dicono che tanto ormai è troppo tardi e hanno già finito e dopo un'ora sono ancora lì che passano qualcosa sul pavimento e brontolano ma non puoi più alzarti perché contamineresti il pavimento, e poi non c'è proprio niente da fare, è la parte peggiore, se la sono scelta.

sabato 27 luglio 2019

Dormire come sette

27 luglio - Sette dormienti di Efeso

[2014] In una grotta, dalle parti di Efeso (Lidia, oggi Turchia sudoccidentale), forse riposano ancora i Sette Dormienti. Si chiusero nella grotta ai tempi di Decio imperatore, per sfuggire alle sue violente persecuzioni. Si coricarono, e il mattino dopo mandarono uno di loro a comprare il pane. Al tizio la città sembrò subito un po' cambiata. In ogni foro, grandi edifici sormontati da croci. La gente non voleva il suo denaro, e sì che era argento buono, coniato sotto Decio imperatore. Ci misero un po', i Sette, a capire che avevano dormito duecento anni. La loro religione, già proibita, ora era obbligatoria. Inoltre fra Decio e Teodosio imperatore vi erano state almeno tre riforme monetarie, quindi forse era difficile capire cosa si potesse comprare ora col denaro che si erano portati nella grotta, al di là del valore intrinseco. Racconta la leggenda che i Sette morirono quello stesso giorno, dopo aver ringraziato il Signore per averli tenuti in stand-by tutto quel tempo; il che non ha molto senso da un punto di vista narrativo, ma è una pezza necessaria se sei un agiografo e vuoi conservare il loro status di santi - in alcuni calendari vengono chiamati anche martiri, il che è abbastanza incongruo.

È facile immaginare che il mito esistesse già prima dell'avvento del cristianesimo (che a Efeso arrivò prestissimo, già ai tempi di Paolo). Da un punto di vista cristiano, non ha molto senso sottrarsi al martirio durante una persecuzione - anzi in certi periodi era considerato un vero e proprio tradimento: il vero cristiano dimostrava la sua fede andando incontro ai supplizi, non imboscandosi in una grotta. D'altro canto, la leggenda era troppo bella per rinunciarvi. È in sostanza il primo viaggio nel tempo della storia della narrativa. Non si può però venerare un dormiente: finché dorme non è in cielo. Deve dunque essere morto, possibilmente subito dopo il risveglio miracoloso.

Che la leggenda sia antica, e famosa, lo dimostra anche la sua presenza in un testo d'eccezione, il Corano. Nella Sura della Caverna, Maometto afferma che i giovani dormirono 300 anni "più nove" (309 anni lunari = 300 anni solari?). Poi si svegliarono freschi e decisero di mandare in città qualcuno ad acquistare il cibo, con gentilezza; questa parola ("comportarsi con gentilezza") pare sia il centro esatto di tutto il Corano. In città vengono scoperti e onorati. Ma quale città? Efeso o Ahl al-Kahf, in Giordania? O a Chenini, in Tunisia, dove si ritiene che dormano ancora senza aver mai smesso di crescere, e quindi non potranno che risvegliarsi giganti? Maometto non lo dice. Non chiarisce nemmeno quanti fossero i giovani, ma di una cosa è sicuro: con loro c'era un cane. Quel cane che ancora è udito dai viandanti nei pressi di Azeffoun, Algeria.

Kolosimeggiamo un po’, dai. Mettiamo che Osiride, Horus, Seth, Nefti e tutta la combriccola siano i rappresentanti di una civiltà avanzata che si ritrova a regnare sull’Egitto dell’età del bronzo. A un certo punto scoppia un litigio, Seth ferisce Osiride, ma la tecnologia per guarire Osiride non è più disponibile. Si può soltanto ibernare e aspettare. Con gli anni, tutti i suoi colleghi lo seguono, in un sito perfettamente occultato. Gli egiziani continuano a governarsi da soli, facendo tesoro di alcune innovazioni tecniche portate da Osiride, e dimenticandone altre. Anche la pratica dell’imbalsamazione dei faraoni potrebbe essere nata per scimmiottare le tecniche criogeniche dell’ing. Anubi. I sette dormienti sarebbero ancora nascosti da qualche parte, in attesa di qualcosa che non sappiamo. “Non discutere di ciò, eccetto per quanto è palese e non chiedere a nessuno un parere in proposito”.

Come ormai saprete siamo nei giorni della Canicola, la levata eliaca della stella Sirio (il Cane); tre giorni fa festeggiavamo San Cristoforo, che nelle prime raffigurazioni aveva la testa da cane come Anubi, e faceva un mestiere simile (il traghettatore). Il 29 luglio invece è la festa di San Lazzaro, l’unico uomo a essere stato risorto da Gesù prima della fine dei tempi: un’eccezione incongrua, proprio come quella dei sette dormienti.

Il mito del sonno sospeso è comune a culture diverse e lontanissime: vi è un dormiente nel Talmud, uno in una leggenda cinese del decimo secolo, uno giapponese un po’ più antico, altri simili nei folklori europei – fino alla Bella Addormentata (ma anche i Sette Nani vivono da qualche parte in una caverna fuori dal tempo). Nell’Ottocento Washington Irving si inventa Rip Van Winkle, un contadino fuori New York che dopo un diverbio con la moglie esce di casa e ritorna vent’anni dopo con una barba lunga. Racconta di essere stato accolto in una caverna da dei tizi strani che gli hanno fatto bere qualcosa di molto forte (i superstiti della spedizione di Hudson, abbandonati dopo l’ammutinamento del 1611?) Quando si proclama fedele suddito di Re Giorgio, i locali restano sbigottiti: Rip si è dormito tutta la rivoluzione. Un po’ lo invidiano.

Nel 1961 Rod Sterling scrive per la seconda stagione della serie tv Twilight Zone (Ai confini della realtà) un episodio in cui quattro rapinatori, dopo una fortunata visita a Fort Knox, si nascondono in una caverna nel deserto dove hanno preparato tutto l’occorrente per ibernarsi. Quando si sveglieranno, nel 2061, chi si ricorderà di loro e della loro refurtiva in lingotti d’oro? Uno dei quattro è ovviamente lo scienziato matto dell’occasione, incurante del consiglio del profeta: non dire mai di nessuna cosa: “Sicuramente domani farò questo…” senza dire “…se Allah vuole” . Gli altri tre sono un po’ perplessi, ma si chiudono comunque nelle teche criogeniche.

Si svegliano poco dopo. Quanto tempo è passato? Impossibile capirlo. Però sono rimasti in tre – la quarta teca è stata danneggiata da una roccia. Dentro c’è uno scheletro completamente bianco. Quindi sono nel 2061? Risalgono sulle vetture, ma scoppia un diverbio. Un altro rapinatore ci lascia le penne. Ora le vetture sono inservibili e i rapinatori sono rimasti in due. Nel deserto. Con due sacchi di lingotti d’oro.

C’è solo una strada. Dov’è tutta la gente? In cielo non un aeroplano. Siamo davvero nel 2061? Dove sono le macchine volanti? Dopo un po’ uno dei due ha sete. La sua borraccia è finita. Hai sete? Io ho ancora un po’ d’acqua. Ma ti costa un lingotto d’oro.

I superstiti vengono alle mani. Forse sono tutto quel che resta dell’umanità; in ogni caso uno ammazza l’altro e rimane solo nel deserto, senz’acqua e con due sacchi di lingotti d’oro. Prosegue per l’unica strada. Prima di soccombere, vede finalmente arrivare un veicolo futuristico (un avanzo del set del Pianeta proibito, girato cinque anni prima). Ne scende un tizio vestito in modo strano. Acqua, voglio acqua, dice l’assassino. Ve la pago. E brandisce un lingotto. Va bene, dice il tizio, ma l’assassino muore subito dopo.

Nel veicolo c’è anche una signora. Che voleva, caro? Acqua. Pensa, in cambio voleva darmi questo. Questo affare? E che roba è? Un lingotto d’oro. Una volta era molto prezioso, lo usavano per scambiare le cose. Lo butta via e riparte sul veicolo.

In Galles, Germania, Scandinavia, Ungheria e Boemia, “sette-dormiente” significa dormiglione. In Siria ti augurano di dormire “come quelli di Efeso”. Buona notte anche voi, a Dio piacendo.

|

| Questa è una versione turca. |

[2014] In una grotta, dalle parti di Efeso (Lidia, oggi Turchia sudoccidentale), forse riposano ancora i Sette Dormienti. Si chiusero nella grotta ai tempi di Decio imperatore, per sfuggire alle sue violente persecuzioni. Si coricarono, e il mattino dopo mandarono uno di loro a comprare il pane. Al tizio la città sembrò subito un po' cambiata. In ogni foro, grandi edifici sormontati da croci. La gente non voleva il suo denaro, e sì che era argento buono, coniato sotto Decio imperatore. Ci misero un po', i Sette, a capire che avevano dormito duecento anni. La loro religione, già proibita, ora era obbligatoria. Inoltre fra Decio e Teodosio imperatore vi erano state almeno tre riforme monetarie, quindi forse era difficile capire cosa si potesse comprare ora col denaro che si erano portati nella grotta, al di là del valore intrinseco. Racconta la leggenda che i Sette morirono quello stesso giorno, dopo aver ringraziato il Signore per averli tenuti in stand-by tutto quel tempo; il che non ha molto senso da un punto di vista narrativo, ma è una pezza necessaria se sei un agiografo e vuoi conservare il loro status di santi - in alcuni calendari vengono chiamati anche martiri, il che è abbastanza incongruo.

È facile immaginare che il mito esistesse già prima dell'avvento del cristianesimo (che a Efeso arrivò prestissimo, già ai tempi di Paolo). Da un punto di vista cristiano, non ha molto senso sottrarsi al martirio durante una persecuzione - anzi in certi periodi era considerato un vero e proprio tradimento: il vero cristiano dimostrava la sua fede andando incontro ai supplizi, non imboscandosi in una grotta. D'altro canto, la leggenda era troppo bella per rinunciarvi. È in sostanza il primo viaggio nel tempo della storia della narrativa. Non si può però venerare un dormiente: finché dorme non è in cielo. Deve dunque essere morto, possibilmente subito dopo il risveglio miracoloso.

Che la leggenda sia antica, e famosa, lo dimostra anche la sua presenza in un testo d'eccezione, il Corano. Nella Sura della Caverna, Maometto afferma che i giovani dormirono 300 anni "più nove" (309 anni lunari = 300 anni solari?). Poi si svegliarono freschi e decisero di mandare in città qualcuno ad acquistare il cibo, con gentilezza; questa parola ("comportarsi con gentilezza") pare sia il centro esatto di tutto il Corano. In città vengono scoperti e onorati. Ma quale città? Efeso o Ahl al-Kahf, in Giordania? O a Chenini, in Tunisia, dove si ritiene che dormano ancora senza aver mai smesso di crescere, e quindi non potranno che risvegliarsi giganti? Maometto non lo dice. Non chiarisce nemmeno quanti fossero i giovani, ma di una cosa è sicuro: con loro c'era un cane. Quel cane che ancora è udito dai viandanti nei pressi di Azeffoun, Algeria.

Diranno: “Erano tre, e il quarto era il cane”. Diranno, congetturando sull'ignoto: “Cinque, sesto il cane” e diranno: “Sette, e l'ottavo era il cane”. Di': “Il mio Signore meglio conosce il loro numero. Ben pochi lo conoscono”. Non discutere di ciò, eccetto per quanto è palese e non chiedere a nessuno un parere in proposito. Non dire mai di nessuna cosa: “Sicuramente domani farò questo...” senza dire “...se Allah vuole” (Sura XVIII,22-24)Il cane è del tutto assente nella versione cristiana. Secondo il Corano anche lui dormì per tutto il tempo, assolvendo comunque la funzione di guardiano: stava sulla soglia e dissuadeva chiunque passasse di lì a curiosare nella caverna. Il cane non è un animale molto apprezzato in ambito islamico, anche se Maometto non sembra considerarlo impuro (si raccomanda però che siano lavate molto bene le stoviglie e i vestiti in cui ha ficcato il muso). Impossibile non pensare al dio egiziano Anubi, testa di cane, guardiano del mondo dei morti, e al suo padrone Osiride, anche lui congelato in uno stato di sonno o animazione sospesa, fino alla vittoria finale del figlio Horus sul suo assassino, il fratello Seth. Anubi per l'occasione dovrebbe anche avere inventato l'imbalsamazione - sempre che non fosse un procedimento criogenico per ibernarlo in attesa dell'arrivo di qualcosa che poi non si è fatto vivo, magari rinforzi da Sirio su dischi volanti - da bambino devo aver letto qualcosa di Kolosimo in merito. Da bambino mi faceva un po' paura Kolosimo, pensavo fosse russo o almeno americano. Poi ho scoperto che è nato a Modena.

| Tuttora mi domando: non è terrestre? |

Come ormai saprete siamo nei giorni della Canicola, la levata eliaca della stella Sirio (il Cane); tre giorni fa festeggiavamo San Cristoforo, che nelle prime raffigurazioni aveva la testa da cane come Anubi, e faceva un mestiere simile (il traghettatore). Il 29 luglio invece è la festa di San Lazzaro, l’unico uomo a essere stato risorto da Gesù prima della fine dei tempi: un’eccezione incongrua, proprio come quella dei sette dormienti.

Il mito del sonno sospeso è comune a culture diverse e lontanissime: vi è un dormiente nel Talmud, uno in una leggenda cinese del decimo secolo, uno giapponese un po’ più antico, altri simili nei folklori europei – fino alla Bella Addormentata (ma anche i Sette Nani vivono da qualche parte in una caverna fuori dal tempo). Nell’Ottocento Washington Irving si inventa Rip Van Winkle, un contadino fuori New York che dopo un diverbio con la moglie esce di casa e ritorna vent’anni dopo con una barba lunga. Racconta di essere stato accolto in una caverna da dei tizi strani che gli hanno fatto bere qualcosa di molto forte (i superstiti della spedizione di Hudson, abbandonati dopo l’ammutinamento del 1611?) Quando si proclama fedele suddito di Re Giorgio, i locali restano sbigottiti: Rip si è dormito tutta la rivoluzione. Un po’ lo invidiano.

Nel 1961 Rod Sterling scrive per la seconda stagione della serie tv Twilight Zone (Ai confini della realtà) un episodio in cui quattro rapinatori, dopo una fortunata visita a Fort Knox, si nascondono in una caverna nel deserto dove hanno preparato tutto l’occorrente per ibernarsi. Quando si sveglieranno, nel 2061, chi si ricorderà di loro e della loro refurtiva in lingotti d’oro? Uno dei quattro è ovviamente lo scienziato matto dell’occasione, incurante del consiglio del profeta: non dire mai di nessuna cosa: “Sicuramente domani farò questo…” senza dire “…se Allah vuole” . Gli altri tre sono un po’ perplessi, ma si chiudono comunque nelle teche criogeniche.

Si svegliano poco dopo. Quanto tempo è passato? Impossibile capirlo. Però sono rimasti in tre – la quarta teca è stata danneggiata da una roccia. Dentro c’è uno scheletro completamente bianco. Quindi sono nel 2061? Risalgono sulle vetture, ma scoppia un diverbio. Un altro rapinatore ci lascia le penne. Ora le vetture sono inservibili e i rapinatori sono rimasti in due. Nel deserto. Con due sacchi di lingotti d’oro.

C’è solo una strada. Dov’è tutta la gente? In cielo non un aeroplano. Siamo davvero nel 2061? Dove sono le macchine volanti? Dopo un po’ uno dei due ha sete. La sua borraccia è finita. Hai sete? Io ho ancora un po’ d’acqua. Ma ti costa un lingotto d’oro.

I superstiti vengono alle mani. Forse sono tutto quel che resta dell’umanità; in ogni caso uno ammazza l’altro e rimane solo nel deserto, senz’acqua e con due sacchi di lingotti d’oro. Prosegue per l’unica strada. Prima di soccombere, vede finalmente arrivare un veicolo futuristico (un avanzo del set del Pianeta proibito, girato cinque anni prima). Ne scende un tizio vestito in modo strano. Acqua, voglio acqua, dice l’assassino. Ve la pago. E brandisce un lingotto. Va bene, dice il tizio, ma l’assassino muore subito dopo.

Nel veicolo c’è anche una signora. Che voleva, caro? Acqua. Pensa, in cambio voleva darmi questo. Questo affare? E che roba è? Un lingotto d’oro. Una volta era molto prezioso, lo usavano per scambiare le cose. Lo butta via e riparte sul veicolo.

In Galles, Germania, Scandinavia, Ungheria e Boemia, “sette-dormiente” significa dormiglione. In Siria ti augurano di dormire “come quelli di Efeso”. Buona notte anche voi, a Dio piacendo.

venerdì 26 luglio 2019

Il santo che tolsero da tutti i portachiavi

25 luglio - San Cristoforo, cinocefalo, ex patrono degli automobilisti

[2012]"Wof".

"Ciao Cristoforo, qual buon vento! Erano secoli che..."

"Taglia corto. Voglio vedere il capo".

"Il... il capo non riceve, mi dispiace".

"Cosa vuol dire che non riceve. Non ha senso. Io gli devo parlare. Adesso".

"Adesso no, Cristoforo, adesso è in... in riunione".

"Ecco. Parliamo di queste riunioni. Cosa sta succedendo là sotto, me lo vuoi spiegare? Cosa stanno combinando?"

"Ma niente... rimettono a posto il calendario, cose che capitano, d'altronde ogni tot secoli una riforma è necessaria, devi pensare che arriva gente nuova in continuazione, e così..."

"E io che c'entro? Forse che ho fatto qualcosa che non va?"

"Ma no Cristoforo, non c'è niente che non vada, però..."

"È vero che mi tolgono il patronato degli automobilisti? Perché? Forse che non li ho protetti?"

"Hai fatto quel che hai potuto, ma..."

"E poi se li tolgono a me a chi li danno, scusa".

"A Sant'Antonio, pare".

"Antonio? L'eremita?"

"Noo. Quello nuovo, il francescano... Antonio di Padova".

"Il ragazzino? E che ha fatto, scusa, che c'entra lui cogli automobilisti".

"L'hanno visto col Bambino in braccio, miracolo attestato in un processo di canonizzazione".

"Col Bambino in braccio? E io allora? Non ce l'ho un affresco col bimbo in spalla in tutte le cattedrali d'Europa?"

"Cristoforo, eddai..."

"In braccio. Quel francescano smagrito. Ma vuoi mettere. Gesù si tiene sulle spalle. Seduto comodo, in posizione frontale, come un automobilista, appunto. Sennò vabbe', capirai, il bimbo in braccio... allora diamolo pure alla Madonna, il patronato degli automobilisti. Ma chi è questo Antonio. È appena arrivato e già fa le scarpe agli anziani".

"È qui da sette secoli, ormai..."

"Appunto. Una matricola. Io lo sai che sono qui da quando hanno messo in piedi la baracca".

"Forse anche da prima".

"Esatto".

"È un po' questo il problema, Cris. Tu sei veramente un po' antico".

"Arf! Che male c'è?"

"Basta vedere gli affreschi più vecchi, il bambino sembra minuscolo sulle tue spalle".

"Sono un gigante, e allora? Cosa c'è di male?"

"C'è che i giganti non esistono, Cristoforo".

"Che ne sai tu. Una volta, magari..."

"Una volta, una volta. Adesso queste cose si sanno. C'è la paleontologia, l'archeologia. I giganti non sono mai esistiti".

"Magari ero un Neanderthal".

"Eddai Cristoforo, non fare il furbo. È saltata fuori questa cosa imbarazzante della cinocefalia".

"Wof, di che parli?"

"Nelle raffigurazioni più antiche avevi la testa di un cane, Cris"

"Embè?"

"Senti, non è niente di personale. Non è che ti cacceranno proprio... ti toglieranno dalla prima fila del calendario, questo sì".

"Bau! Cosa?"

"Per quanto riguarda il patronato degli automobilisti, cerca di capire... è un affare serio, parliamo di un settore in crescita vertiginosa, c'è tutta una gadgettistica che sta fiorendo, calamite, adesivi da parabrezza, portachiavi..."

"Per quanto riguarda il patronato degli automobilisti, cerca di capire... è un affare serio, parliamo di un settore in crescita vertiginosa, c'è tutta una gadgettistica che sta fiorendo, calamite, adesivi da parabrezza, portachiavi..."

"Io mi sono difeso bene, non puoi dire di no".

"Non sto dicendo questo. Però cerca di metterti nei panni del capo. È un ruolo importante. Non possiamo metterci uno che forse all'inizio aveva la testa di cane. Serve un tizio che abbia dei riferimenti storici, uno di cui si possa dimostrare l'esistenza. Mentre tu..."

"Io cosa? Cosa c'è che non va con me?"

"Tu sei una leggenda, Cristoforo, dai".

"Ma siamo tutti leggende, qui..."

"Tu più di altri. Sei un mostro che guada il fiume col bambino sulle spalle. Magari eri una figura mitologica legata a qualche guado di fiume, o il guardiano di un ponte. Sempre che tu non sia Anubi".

"Anubi? Io? Ma come vi è venuta in mente".

"Già, chissà come. Un traghettatore con la testa di cane, guarda un po'".

"Pietro, questo è veramente un colpo basso".

"Anubi traghettava le anime dal mondo dei vivi al mondo dei morti. Sei sicuro di non saperne niente?"

"Un santo come me, a cui hanno dedicato cattedrali e sagre..."

"La tua festa è il 25 luglio, giusto? La levata eliaca di Sirio, pensa un po'".

"La levata che?"

"Non fare il furbo. La levata eliaca è il giorno dell'anno in cui una stella sorge esattamente all'alba. Nell'antico Egitto la levata di Sirio annunciava la piena estiva del Nilo".

"Molto interessante, ma che c'entro io..."

"Sirio è la stella alfa della costellazione del Cane".

"Costellazione greca, non egiziana".

"Aha! Vedi che queste cose le conosci. Il 25 luglio è l'inizio della canicola, il periodo più caldo dell'anno".

"Io non c'entro niente, io porto il bimbo in spalle, basta".

"Di Anubi si sono perse le tracce con l'arrivo dei Greci. Sappiamo che a un certo punto si è fatto assumere nel loro pantheon come Ermete Psicopompo, l'accompagnatore delle anime. Un autista, praticamente. Però..."

"Non lo conosco".

"...però c'è questo dettaglio intrigante in Apuleio, che parla di un culto di Anubi ancora nel secondo secolo dopo Cristo, a Roma..."

"Wof! Non ci sono prove!"

"Cris, sei sicuro di non essere Anubi, il dio egiziano dei morti, lo sciacallo inventore dell'imbalsamazione?"

"Ma certo che ne sono sicuro".

"Puoi dimostrarlo?"

"Siete voi che dovreste provare il contrario, al massimo".

"Erano tempi un po' particolari, lo sai meglio di me. C'era il calendario vuoto e molti riti pagani ancora ben radicati, e insomma, si cristianizzò tutto molto in fretta e un po' alla benemeglio. Anch'io in fin dei conti ho una barba bianca un po' da Zeus, diciamo. Però sto nei vangeli, sono abbastanza inattaccabile. Ma tu?"

"Io ho un sacco di affreschi..."

"Sei una figura del folklore. Il gigante selvaggio che salva il bambino. Sei anche un topos letterario. Ma non possiamo metterti nei portachiavi. Che figura ci facciamo?"

"Fino all'anno scorso andava tutto bene".

"Siamo nel 1969, l'uomo è andato sulla luna. L'uomo protestante, almeno. Il cattolico deve ancora star lì a credere ai giganti e onorare gli sciacalli del mondo dei morti? Eddai".

"Mentre invece Antonio..."

"È un predicatore, un francescano, un personaggio storico, ha un carnet di miracoli attestati che non finisce più. E poi era cosmopolita, parlava una dozzina di lingue, tu ancora abbai".

"Non abbaio più così tanto".

"È ancora un po' troppo, Cris, mi dispiace".

"Ho guidato Colombo verso il Nuovo Mondo, ricordati".

"Fu una botta di culo, lo sanno tutti".

"E così mi date il benservito".

"Ma non è così... si tratta di aver pazienza, è cominciata questa fase industriale in cui si dà importanza ai documenti, alla scienza... magari passa un secolo e ti ritiriamo fuori, anche con la testa di cane. Lo sai che ci fu un dibattito medievale sui cinocefali, chi diceva che erano anche loro figli di Dio e chi diceva di no?"

"E allora?"

"E allora per certi versi precorreva i tempi, era un dibattito sulla diversità radicale, in seguito abbiamo capito che i cinocefali non esistono, ma ora ci stiamo misurando con diversità sempre maggiori, per dire, metti che incontriamo razze extraterrestri intelligenti, metti che invece di essere primati siano canidi, per dire... A quel punto torni in ballo tu, con la testa originale".

"Mi stai dicendo che devo aspettare degli ET con la testa di cane?"

"Non necessariamente, però in pratica sì, si tratta di aspettare. Sei un archetipo dopotutto. Hai l'eternità davanti".

"Wof".

"E non fare così, su. Non ti ha preso a pedate nessuno".

"Wof".

"Senti. Non ci guarda nessuno. Perché non facciamo un gioco?"

"Wof".

"Io tiro le chiavi e tu me le riporti".

"Arf! Arf! Arf!"

|

| San Cristoforo e il bambin Gesù, portachiavi |

"Ciao Cristoforo, qual buon vento! Erano secoli che..."

"Taglia corto. Voglio vedere il capo".

"Il... il capo non riceve, mi dispiace".

"Cosa vuol dire che non riceve. Non ha senso. Io gli devo parlare. Adesso".

"Adesso no, Cristoforo, adesso è in... in riunione".

"Ecco. Parliamo di queste riunioni. Cosa sta succedendo là sotto, me lo vuoi spiegare? Cosa stanno combinando?"

"Ma niente... rimettono a posto il calendario, cose che capitano, d'altronde ogni tot secoli una riforma è necessaria, devi pensare che arriva gente nuova in continuazione, e così..."

"E io che c'entro? Forse che ho fatto qualcosa che non va?"

"Ma no Cristoforo, non c'è niente che non vada, però..."

"È vero che mi tolgono il patronato degli automobilisti? Perché? Forse che non li ho protetti?"

"Hai fatto quel che hai potuto, ma..."

"E poi se li tolgono a me a chi li danno, scusa".

"A Sant'Antonio, pare".

"Antonio? L'eremita?"

"Noo. Quello nuovo, il francescano... Antonio di Padova".

"Il ragazzino? E che ha fatto, scusa, che c'entra lui cogli automobilisti".

"L'hanno visto col Bambino in braccio, miracolo attestato in un processo di canonizzazione".

"Col Bambino in braccio? E io allora? Non ce l'ho un affresco col bimbo in spalla in tutte le cattedrali d'Europa?"

"Cristoforo, eddai..."

|

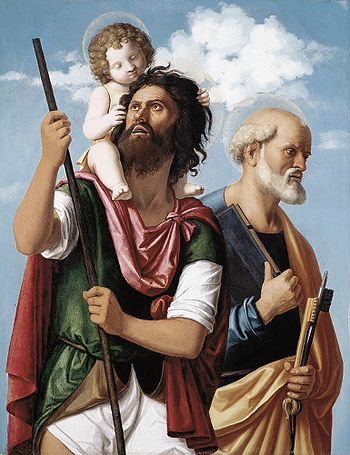

| Cima da Conegliano, San Cristoforo col bambino e San Pietro |

"È qui da sette secoli, ormai..."

"Appunto. Una matricola. Io lo sai che sono qui da quando hanno messo in piedi la baracca".

"Forse anche da prima".

"Esatto".

"È un po' questo il problema, Cris. Tu sei veramente un po' antico".

"Arf! Che male c'è?"

"Basta vedere gli affreschi più vecchi, il bambino sembra minuscolo sulle tue spalle".

"Sono un gigante, e allora? Cosa c'è di male?"

"C'è che i giganti non esistono, Cristoforo".

"Che ne sai tu. Una volta, magari..."

"Una volta, una volta. Adesso queste cose si sanno. C'è la paleontologia, l'archeologia. I giganti non sono mai esistiti".

"Magari ero un Neanderthal".

"Eddai Cristoforo, non fare il furbo. È saltata fuori questa cosa imbarazzante della cinocefalia".

"Wof, di che parli?"

"Nelle raffigurazioni più antiche avevi la testa di un cane, Cris"

"Embè?"

"Senti, non è niente di personale. Non è che ti cacceranno proprio... ti toglieranno dalla prima fila del calendario, questo sì".

"Bau! Cosa?"

"Per quanto riguarda il patronato degli automobilisti, cerca di capire... è un affare serio, parliamo di un settore in crescita vertiginosa, c'è tutta una gadgettistica che sta fiorendo, calamite, adesivi da parabrezza, portachiavi..."

"Per quanto riguarda il patronato degli automobilisti, cerca di capire... è un affare serio, parliamo di un settore in crescita vertiginosa, c'è tutta una gadgettistica che sta fiorendo, calamite, adesivi da parabrezza, portachiavi...""Io mi sono difeso bene, non puoi dire di no".

"Non sto dicendo questo. Però cerca di metterti nei panni del capo. È un ruolo importante. Non possiamo metterci uno che forse all'inizio aveva la testa di cane. Serve un tizio che abbia dei riferimenti storici, uno di cui si possa dimostrare l'esistenza. Mentre tu..."

"Io cosa? Cosa c'è che non va con me?"

"Tu sei una leggenda, Cristoforo, dai".

"Ma siamo tutti leggende, qui..."

"Tu più di altri. Sei un mostro che guada il fiume col bambino sulle spalle. Magari eri una figura mitologica legata a qualche guado di fiume, o il guardiano di un ponte. Sempre che tu non sia Anubi".

"Anubi? Io? Ma come vi è venuta in mente".

"Già, chissà come. Un traghettatore con la testa di cane, guarda un po'".

"Pietro, questo è veramente un colpo basso".

"Anubi traghettava le anime dal mondo dei vivi al mondo dei morti. Sei sicuro di non saperne niente?"

"Un santo come me, a cui hanno dedicato cattedrali e sagre..."

"La tua festa è il 25 luglio, giusto? La levata eliaca di Sirio, pensa un po'".

"La levata che?"

"Non fare il furbo. La levata eliaca è il giorno dell'anno in cui una stella sorge esattamente all'alba. Nell'antico Egitto la levata di Sirio annunciava la piena estiva del Nilo".

"Molto interessante, ma che c'entro io..."

"Sirio è la stella alfa della costellazione del Cane".

"Costellazione greca, non egiziana".

"Aha! Vedi che queste cose le conosci. Il 25 luglio è l'inizio della canicola, il periodo più caldo dell'anno".

"Io non c'entro niente, io porto il bimbo in spalle, basta".

"Di Anubi si sono perse le tracce con l'arrivo dei Greci. Sappiamo che a un certo punto si è fatto assumere nel loro pantheon come Ermete Psicopompo, l'accompagnatore delle anime. Un autista, praticamente. Però..."

|

| Chi è Anubi? Bau, bau mai sentito |

"...però c'è questo dettaglio intrigante in Apuleio, che parla di un culto di Anubi ancora nel secondo secolo dopo Cristo, a Roma..."

"Wof! Non ci sono prove!"

"Cris, sei sicuro di non essere Anubi, il dio egiziano dei morti, lo sciacallo inventore dell'imbalsamazione?"

"Ma certo che ne sono sicuro".

"Puoi dimostrarlo?"

"Siete voi che dovreste provare il contrario, al massimo".

"Erano tempi un po' particolari, lo sai meglio di me. C'era il calendario vuoto e molti riti pagani ancora ben radicati, e insomma, si cristianizzò tutto molto in fretta e un po' alla benemeglio. Anch'io in fin dei conti ho una barba bianca un po' da Zeus, diciamo. Però sto nei vangeli, sono abbastanza inattaccabile. Ma tu?"

"Io ho un sacco di affreschi..."

"Sei una figura del folklore. Il gigante selvaggio che salva il bambino. Sei anche un topos letterario. Ma non possiamo metterti nei portachiavi. Che figura ci facciamo?"

"Fino all'anno scorso andava tutto bene".

"Siamo nel 1969, l'uomo è andato sulla luna. L'uomo protestante, almeno. Il cattolico deve ancora star lì a credere ai giganti e onorare gli sciacalli del mondo dei morti? Eddai".

"Mentre invece Antonio..."

"È un predicatore, un francescano, un personaggio storico, ha un carnet di miracoli attestati che non finisce più. E poi era cosmopolita, parlava una dozzina di lingue, tu ancora abbai".

"Non abbaio più così tanto".

|

| Sant'Antonio e il bambin Gesù, portachiavi |

"Ho guidato Colombo verso il Nuovo Mondo, ricordati".

"Fu una botta di culo, lo sanno tutti".

"E così mi date il benservito".

"Ma non è così... si tratta di aver pazienza, è cominciata questa fase industriale in cui si dà importanza ai documenti, alla scienza... magari passa un secolo e ti ritiriamo fuori, anche con la testa di cane. Lo sai che ci fu un dibattito medievale sui cinocefali, chi diceva che erano anche loro figli di Dio e chi diceva di no?"

"E allora?"

"E allora per certi versi precorreva i tempi, era un dibattito sulla diversità radicale, in seguito abbiamo capito che i cinocefali non esistono, ma ora ci stiamo misurando con diversità sempre maggiori, per dire, metti che incontriamo razze extraterrestri intelligenti, metti che invece di essere primati siano canidi, per dire... A quel punto torni in ballo tu, con la testa originale".

"Mi stai dicendo che devo aspettare degli ET con la testa di cane?"

"Non necessariamente, però in pratica sì, si tratta di aspettare. Sei un archetipo dopotutto. Hai l'eternità davanti".

"Wof".

"E non fare così, su. Non ti ha preso a pedate nessuno".

"Wof".

"Senti. Non ci guarda nessuno. Perché non facciamo un gioco?"

"Wof".

"Io tiro le chiavi e tu me le riporti".

"Arf! Arf! Arf!"

mercoledì 24 luglio 2019

Neanche la morte ride più

Toc toc

"Chi è?"

"La Morte".

"Ma come la morte".

"Dai, fai la tua battutina, avanti".

"Ma in che senso la morte".

"Nel senso che indovini benissimo".

"Ma proprio adesso, qui, insomma, perché?"

"Boh, mica deve esserci un perché. Sarai uscito nelle ore più calde, non ti sarai idratato abbastanza, adesso fa' pure la tua battutina e andiamo avanti".

"Potrebbe esserci un errore, ci sono molti anziani nel vicinato"

"Nessun errore, dai, non facciamola lunga. Allora la fai la tua battutina o no?"

"Ma quale battutina, non capisco".

"Senti ciccio io è da stamattina che falcio su gente e non ho staccato neanche per pranzo, devo averne fatti un centinaio".

"Giornata dura".

"No guarda, giornata nella media, ma non è questo il problema. Il problema è che non ce n'è stato uno, ti dico che non ce n'è stato uno che non ha cercato di farmi la battutina sul Mandato Zero".

"Aaaaah, *quella* battutina, certo,

"E uno dice "è la mia vita-zero", un altro "è la mia esistenza-zero", tutti originalissimi, tutti simpaticissimi, roba da ammazzarli tutti, non fosse già il mio mestiere. Allora la fai la battutina o no?"

"Sì, in effetti stavo cercando la formulazione più efficace..."

"Seh ciao. Ti do quindici anni se non la fai".

"Venti".

"Aggiudicato".

"Gnnnnn".

"Resisti. Morditi la lingua".

"GNNNNNN".

"Pensa ai tuoi cari".

"NON CI RIESCO".

"Va bene dai, me ne vado prima della punchline. Bevi più acqua".

"MA QUINDI ERA DAVVERO LA MIA MORTE-Z..."

"Lalalaà cosa? non ti sento".

"Chi è?"

"La Morte".

"Ma come la morte".

"Dai, fai la tua battutina, avanti".

"Ma in che senso la morte".

"Nel senso che indovini benissimo".

"Ma proprio adesso, qui, insomma, perché?"

"Boh, mica deve esserci un perché. Sarai uscito nelle ore più calde, non ti sarai idratato abbastanza, adesso fa' pure la tua battutina e andiamo avanti".

"Potrebbe esserci un errore, ci sono molti anziani nel vicinato"

"Nessun errore, dai, non facciamola lunga. Allora la fai la tua battutina o no?"

"Ma quale battutina, non capisco".

"Senti ciccio io è da stamattina che falcio su gente e non ho staccato neanche per pranzo, devo averne fatti un centinaio".

"Giornata dura".

"No guarda, giornata nella media, ma non è questo il problema. Il problema è che non ce n'è stato uno, ti dico che non ce n'è stato uno che non ha cercato di farmi la battutina sul Mandato Zero".

"Aaaaah, *quella* battutina, certo,

"E uno dice "è la mia vita-zero", un altro "è la mia esistenza-zero", tutti originalissimi, tutti simpaticissimi, roba da ammazzarli tutti, non fosse già il mio mestiere. Allora la fai la battutina o no?"

"Sì, in effetti stavo cercando la formulazione più efficace..."

"Seh ciao. Ti do quindici anni se non la fai".

"Venti".

"Aggiudicato".

"Gnnnnn".

"Resisti. Morditi la lingua".

"GNNNNNN".

"Pensa ai tuoi cari".

"NON CI RIESCO".

"Va bene dai, me ne vado prima della punchline. Bevi più acqua".

"MA QUINDI ERA DAVVERO LA MIA MORTE-Z..."

"Lalalaà cosa? non ti sento".

sabato 20 luglio 2019

L'Invalsi fa politica, anche se non lo sa

Se negli ultimi giorni non siete stati completamente assorbiti dal diabolico piano neonazista per uccidere Matteo Salvini, o dal diabolico piano del Pd per rubarvi i figli e darli in adozione ai gay, può darsi che anche voi abbiate sentito parlare dell'ultimo rapporto Invalsi, appena pubblicato. Può darsi che sulle vostre bacheche sia comparso qualche titolo disperato: un terzo degli studenti non sa leggere un brano in italiano! Può darsi che vi siate imbattuti in qualche accigliata riflessione: avete voluto il sei politico e adesso guarda cos'è successo, alle medie non si fa più analisi grammaticale e il risultato è una catastrofe. Può davvero darsi che abbiate letto cose del genere – ebbene, indovinate: non è praticamente vero niente.

Se negli ultimi giorni non siete stati completamente assorbiti dal diabolico piano neonazista per uccidere Matteo Salvini, o dal diabolico piano del Pd per rubarvi i figli e darli in adozione ai gay, può darsi che anche voi abbiate sentito parlare dell'ultimo rapporto Invalsi, appena pubblicato. Può darsi che sulle vostre bacheche sia comparso qualche titolo disperato: un terzo degli studenti non sa leggere un brano in italiano! Può darsi che vi siate imbattuti in qualche accigliata riflessione: avete voluto il sei politico e adesso guarda cos'è successo, alle medie non si fa più analisi grammaticale e il risultato è una catastrofe. Può davvero darsi che abbiate letto cose del genere – ebbene, indovinate: non è praticamente vero niente.Niente. Non solo non risulta a nessuna Procura un complotto neonazista contro Salvini. Non solo non risulta fin qui nessun dirigente Pd indagato denunciato per aver tolto un figlio a un genitore. Non è nemmeno vero che alle medie non si faccia analisi logica e grammaticale: dispiace che Corrado Augias non abbia potuto controllare su un qualsiasi libro di testo, prima di consegnare le sue osservazioni a Repubblica. Quanto al sei politico, è più una leggenda metropolitana che altro: se davvero fu assegnato a qualche classe negli anni Settanta, ormai quegli studenti sono genitori di altri studenti passati attraverso altre quattro riforme scolastiche, tanto vale dare la colpa alla riforma Gentile, se non direttamente a Carlo Magno. Non è nemmeno vero che un terzo degli studenti non sappia leggere un testo: anzi, è proprio un caso di scuola di come un dato statistico possa essere deformato in senso propagandistico, o anche solo perché nelle edicole il titolo allarmista scaccia sempre il titolo accurato.

I test Invalsi sono costruiti proprio per mantenere un terzo del campione al di sotto della media: è quel che prevede il modello teorico che li ispira. Lamentarsi che un terzo dei candidati non superi la media è un po' come denunciare la scarsa qualità del tennis giocato a Wimbledon perché su 128 iscritti solo la metà riesce a passare il primo turno. Senz'altro la comprensione del testo di troppi studenti medi italiani lascia ancora a desiderare, ma di fronte a un giornalismo del genere sorge il dubbio che sia il minore dei mali: che senso ha imparare a leggere meglio se poi quel che c'è da leggere in edicola è una rifrittura delle stesse opinioni stantie prodotte entro il 1989 e poi chiuse in un cassetto? Chi ha ancora necessità di leggere attacchi a fantasmi polemici come il "6 politico", il famigerato "Sessantotto", una mai meglio definita "didattica delle competenze", eccetera eccetera eccetera?

E dire che l'Invalsi per primo fa tutto il possibile per stimolare una discussione più interessante. Il rapporto somiglia a una brochure pubblicitaria, i grafici sono abbastanza chiari, gli argomenti scelti con molta attenzione. Oltre a valutare la scuola pubblica nel suo complesso, l'Invalsi ogni anno valuta sé stessa e non è una sorpresa che si promuova sempre. Chi la vuole criticare senza indulgere ai luoghi comuni si trova invece in difficoltà: un po' perché la mole di dati a disposizione è effettivamente abbondante; un po' perché comunque conosciamo solo i dati che l'Invalsi vuole farci conoscere. Per dire: l'insegnante che ha trovato la domanda X un po' assurda non ha la possibilità di verificare se i suoi studenti siano riusciti comunque a rispondere in modo soddisfacente. In compenso ha tutti i dati a disposizione per osservare i fenomeni che l'Invalsi vuole farci osservare.

Ad esempio: la parola chiave di quest'anno è senz'altro "divario". Divario tra generi (i maschi vanno meglio in matematica, le femmine in inglese), divario tra le regioni: il nord ha risultati migliori della media, il sud inferiori. Nulla di nuovo o sorprendente, e infatti una critica che si può muovere all'Invalsi è che ci fa spendere molti soldi per dirci qualcosa che in sostanza sapevamo già: nelle zone in cui il reddito pro capite è più alto, anche l'offerta formativa è migliore. Lo strumento che secondo alcuni dovrebbe servire a valutare i docenti finisce per suggerire che la possibilità dei docenti di fare la differenza sia scarsa o nulla: un insegnante scarso a Nord avrà comunque studenti più brillanti di un insegnante motivato a Sud. Nei rari casi in cui questo non succede, il meccanismo dell'Invalsi di solito non individua un insegnante meritorio, ma un insegnante disonesto che trucca i risultati. Un fenomeno, il cosiddetto cheating, che negli ultimi due anni si è bruscamente ridotto, ci avverte l'Invalsi, senza fornirci spiegazioni. Ne azzardo una io, almeno per quanto riguarda la prova di terza secondaria di primo grado: fino a due anni fa si somministrava durante l'esame di licenza e faceva media, il che esponeva gli studenti a un rischio di bocciatura e i consigli di classe al rischio di contestazioni e ricorsi. Dal 2018 la prova si fa in primavera e non fa più media: inoltre è finalmente computer based, ovvero gli insegnanti non la correggono più a mano (finalmente!), e quindi non potrebbero truccare i risultati nemmeno se volessero. In compenso la prova non è più ritenuta importante dagli studenti che a volte di fronte all'ennesimo quesito a crocette possono cedere alla tentazione di rispondere a caso. Il fatto un un terzo degli studenti non abbia risposto in modo soddisfacente a un questionario di comprensione di un testo in effetti si potrebbe anche formulare così: un terzo degli studenti non ha capacità o voglia di mettere le crocette nelle caselle giuste. Dove l'Invalsi registra un problema di competenze, un insegnante sul campo potrebbe anche riconoscere un problema di motivazione, e più spesso un composto dei due (chi volesse provare una simulazione delle prove al computer le trova qui: sono meno facili di quel che possono sembrare a prima vista).

Il fatto che anche gli insegnanti non abbiano più la necessità o l'opportunità di sabotare le prove Invalsi non significa che abbiano superato un generale atteggiamento di diffidenza... (continua su The Vision) che è poi la naturale reazione di una categoria a uno strumento imposto dall’alto senza discussioni. È anche vero che in molti casi questa diffidenza assume forme irrazionali: il ministero vuole sostituirci coi computer! Al luddismo dei docenti, l’Invalsi contrappone un entusiasmo positivista che a volte lascia perplessi. Gli esperti e i tecnici dell’ente ministeriale sembrano genuinamente convinti che tre o quattro test abbastanza brevi, quasi tutti a crocette, possano “certificare le competenze”. È la stessa pretesa dei test PISA promossi a livello internazionale dall’OCSE, che però sono più articolati e presentano più quesiti a risposta aperta, quel tipo di domande che meglio consentono all’insegnante di comprendere fino a che punto lo studente ha compreso la domanda (o se si è limitato a copiare la risposta dal compagno). Sappiamo tutti benissimo che le risposte aperte funzionano meglio, così come sappiamo che sono quelle che richiedono più impegno da parte dell’insegnante che corregge, e che sono le più complicate da elaborare meccanicamente: possono funzionare in test somministrati a campione (come appunto quelli OCSE-PISA), mentre creerebbero troppi problemi in un test somministrato a tutta la popolazione scolastica. A chi critica questo aspetto viene fatto notare che comunque i risultati dell’Invalsi non si discostano più di tanto da quelli OCSE-PISA, ma il punto è esattamente questo: se l’Invalsi non fa che scoprire le stesse cose che sappiamo già, viene da chiedersi che senso abbia spenderci così tanto.

Sotto l’impianto scientifico, alcuni insegnanti sospettano che l’Invalsi sia più propaganda che scienza: ogni estate ci ricorda che la scuola va male, e a Sud molto peggio che a Nord. Si sapeva già, ma è comunque utile ribadire. Utile a chi? In tempi di egemonia progressista poteva essere un buon argomento per ispirare investimenti cospicui nelle scuole del Sud. Oggi che sovranismo e localismi vanno per la maggiore e al MIUR siede un leghista, i risultati Invalsi possono essere ugualmente sbandierati da chi chiede la regionalizzazione della scuola (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna): la scuola del Sud è spacciata, tanto vale lasciarla al suo destino.

Alcuni insegnanti temono esattamente questo: l’insistenza con cui l’Invalsi qualche anno fa sottolineava i fenomeni di cheating in meridione, e oggi punta il dito sul divario tra i risultati del Sud e quelli del Nord, è funzionale a un preciso discorso di delegittimazione. Quando un insegnante che lavora in un contesto disagiato decide di dare un 10 e lode a un suo studente, è possibile che in quel voto rientri anche una considerazione soggettiva sulle capacità del ragazzo di ottenere risultati in condizioni avverse. Poi arriva l’Invalsi, somministra un test a crocette, incrocia i dati, e rivela a tutti che il 10 e lode di quel contesto disagiato vale come un 7 di una ricca città padana. Lo dice la scienza, eh: i docenti che brontolano hanno senz’altro paura di perdere i loro privilegi. Proprio mentre domanda equità, l’Invalsi non si rende conto di fornire argomenti a chi la ostacola. Magari i test sono davvero uno strumento scientifico, ma questo non impedisce a nessuno di brandirli per fare politica. Nessuno strumento scientifico, per quanto sofisticato, può controllare la mano che lo impugna.

giovedì 18 luglio 2019

Gramellini, in mancanza di senso

– Perché non dormi.

– Ma no, niente.

– A cosa stai pensando.

– Ma è una cazzata, dai.

– Io la conosco quella faccia.

– Non vale neanche la pena di parlarne guarda.

– Stai pensando a Gramellini.

– ...Cazzo, sì.

– Cos'ha scritto stavolta?

– Ma è una cosa che non... boh... insomma ha definito Stella McCartney una "stilista per mancanza di prove".

– Una che?

– "Stilista per mancanza di prove".

– Ma in che senso?

– Non lo so.

– Cioè non ci sono le prove che lei è stilista? Fa due sfilate l'anno, ci sono le foto, le recensioni...

– Ma anche se non ci fossero, sarebbe stilista proprio per questo, proprio perché mancano le prove, capisci.

– No in realtà non capisco.

– Neanch'io maledizione. Ci sto perdendo il sonno! "Stilista per mancanza di prove".

– Stava cercando di essere ironico.

– Grazie al cazzo, ma in che modo? Qual era il sottotesto, la premessa, non si capisce. Sembra una frase generata a caso.

– Dici che è andato in vacanza e al suo posto hanno messo un bot che cerca di essere ironico piazzando frasi a caso?

– È un'ipotesi, ma non regge. Figurati se un bot non riuscirebbe a essere più ironico di Gramellini.

– Stilista per mancanza di prove.

– Io divento matto.

– Forse è un lapsus, forse intendeva "in mancanza di meglio", cioè non c'erano più posti al gran banchetto della vita e Stella McCartney si è rassegnata a fare la stilista.

– Ma non ha senso. Tutti sognano di fare gli stilisti.

– Non deve avere così senso, è Gramellini.

– Giornalista in mancanza di meglio.

– O in mancanza di prove. Dormi.

– Ma no, niente.

– A cosa stai pensando.

– Ma è una cazzata, dai.

– Io la conosco quella faccia.

– Non vale neanche la pena di parlarne guarda.

– Stai pensando a Gramellini.

– ...Cazzo, sì.

– Cos'ha scritto stavolta?

– Ma è una cosa che non... boh... insomma ha definito Stella McCartney una "stilista per mancanza di prove".

– Una che?

– "Stilista per mancanza di prove".

– Ma in che senso?

– Non lo so.

– Cioè non ci sono le prove che lei è stilista? Fa due sfilate l'anno, ci sono le foto, le recensioni...

– Ma anche se non ci fossero, sarebbe stilista proprio per questo, proprio perché mancano le prove, capisci.

– No in realtà non capisco.

– Neanch'io maledizione. Ci sto perdendo il sonno! "Stilista per mancanza di prove".

– Stava cercando di essere ironico.

– Grazie al cazzo, ma in che modo? Qual era il sottotesto, la premessa, non si capisce. Sembra una frase generata a caso.

– Dici che è andato in vacanza e al suo posto hanno messo un bot che cerca di essere ironico piazzando frasi a caso?

– È un'ipotesi, ma non regge. Figurati se un bot non riuscirebbe a essere più ironico di Gramellini.

– Stilista per mancanza di prove.

– Io divento matto.

– Forse è un lapsus, forse intendeva "in mancanza di meglio", cioè non c'erano più posti al gran banchetto della vita e Stella McCartney si è rassegnata a fare la stilista.

– Ma non ha senso. Tutti sognano di fare gli stilisti.

– Non deve avere così senso, è Gramellini.

– Giornalista in mancanza di meglio.

– O in mancanza di prove. Dormi.

mercoledì 17 luglio 2019

Alessio, il finto povero

17 luglio – Sant’Alessio (V secolo), povero di rango

[2018]. Lo trovarono secco nel sottoscala, il mendicante, nella casa del patrizio che diciassette anni prima gli aveva dato riparo. “Anche mio figlio, come te, è in giro per il mondo”, gli aveva detto: “ovunque sia, prego che un altro padre gli dia un tetto e un giaciglio per dormire”. Quando l’ospite morì, e furono per raccogliere dal pavimento le sue ossa irrigidite, si accorsero che la mano stringeva un cartiglio, e che c’era scritto qualcosa; ma non si riusciva a leggere, il morto non mollava la pergamena.

Ci provarono i medici ad aprirgli la mano, i pompieri e i pretoriani, ormai era diventata una specie di sfida. Alla fine chiamarono gli imperatori Arcadio e Onorio, tutti e due, perché l’autore della leggenda probabilmente non era sicuro su quale imperasse a Roma e quale a Costantinopoli; e in effetti probabilmente all’inizio la storia era ambientata nella nuova Roma sul Bosforo, ma poi un copista si confuse, probabilmente un locale, sai come la pensano: di Roma ce n’è una sola, hai voglia a spiegare che ce ne sono almeno tre. In una versione successiva interviene il Papa direttamente, così è chiaro in quale Roma siamo. Dunque ecco arriva il Papa in questo palazzo sull’Aventino, ah ma quindi è in questa casa che dormiva quel sant’uomo del mendicante? Gli volevano tutti tanto bene. Cos’avete detto che ha nella mano? Un cartiglio? Ecco qui (la mano morta si apre senza fatica). C’è scritto… c’è scritto che si chiama Alessio e che ringrazia suo padre per l’ospitalità.

Al padrone di casa si ferma il cuore.

Il papa all’improvviso si rammenta. “Ma tu avevi un figlio che si chiamava Alessio, no? Quello che mollò la fidanzata davanti all’altare, quando fu? Trent’anni fa? Ma non se n’era andato per il mondo?”

“Alessio, figlio mio”.

“Vuoi dire che per tutto questo tempo non l’hai riconosciuto?”

“Figlio mio!”

“Anche lui però poteva dirti qualcosa, eh”.

Di tutti i santi del calendario, Alessio è forse quello che capisco meno. Tutti i suoi atti di eroica santità, ai miei occhi di abitante del 21esimo secolo, mi sembrano un mix indigeribile di ingenuità e stronzaggine. Mollare la sposa all’ultimo momento perché Dio è più importante? ok, può succedere a tutti di cambiare idea all’ultimo momento, per fortuna lei ti capisce, condivide la tua scelta di castità e si fa monaca, a questo punto perché non dovresti farti monaco anche tu? No, tu te ne scappi via, beh, posso capire anche questo. Decidi di dare tutto quello che possiedi ai poveri, molto giusto, salvo che sei andato via senza un soldo e quindi sei povero anche tu: se fossi rimasto a casa dei tuoi almeno avresti avuto a disposizione un budget da destinare in imprese benefiche, microcredito eccetera, e invece niente: vuoi combattere la povertà con la povertà, una di quelle cose omeopatiche. Ti è mai venuto in mente che invece potevi metterti a lavorare? In fondo sei un giovane sano, puoi benissimo trovarti un mestiere e poi elargire elemosine a tutti i poveri che incontri, il Vangelo si rispetta anche così – eh, no, dopotutto sei un patrizio romano, o campi nel lusso o fai l’elemosina, ma lavorare è fuori discussione.

A un angolo di strada di Edessa di Siria, dove potrebbe stazionare un povero vero, uno che ha problemi seri, un cieco, uno storpio, un lebbroso ci vai tu che per affettare la miseria non ti lavi per anni; e l’espediente funziona, la gente ti annusa e caccia i pezzi d’argento, che poi nottetempo tu dividi davvero coi poveri, e vabbè, se questo è il posto che ti sei trovato nel mondo buon per te; ma a quel punto che fai? Decidi di tornare a Roma. La nostalgia, posso capire. Ma incontri tuo padre e non gli dici chi sei. Ti fai ospitare 17 anni da tuo padre, tuo padre che è in pensiero per te e si torce il cuore all’idea che tu sei in giro per il vasto mondo senza un soldo ed è sicuramente colpa sua, è stato il padre peggiore del mondo, se solo potesse avere una seconda possibilità, e tu stai lì per 17 anni e questa seconda possibilità non gliela dai.

E va bene, chi sono io per giudicare, son tre giorni che non telefono ai miei. Però alla fine prima di morire glielo scrivi sul cartiglio, così fa ancora in tempo a guastarsi la vecchiaia dal rimorso che non ti ha riconosciuto – eh no vabbè ma allora vaffanculo, Sant’Alessio, sei la leggenda di santi più stronza che conosco.

E va bene, chi sono io per giudicare, son tre giorni che non telefono ai miei. Però alla fine prima di morire glielo scrivi sul cartiglio, così fa ancora in tempo a guastarsi la vecchiaia dal rimorso che non ti ha riconosciuto – eh no vabbè ma allora vaffanculo, Sant’Alessio, sei la leggenda di santi più stronza che conosco.

Talmente stronzo che sembri vero. Cioè qui non parliamo di draghi che rapiscono fanciulle o dormienti in una grotta o martiri che accarezzano i leoni; qui c’è un hippy di buona famiglia che sembra stato ritratto l’altro ieri. Figurati se non ce n’è stato almeno uno a Roma o Costantinopoli od ovunque, figurati se in mille anni non è mai successo che un giovinastro mollasse la famiglia per fare il barbone, in teoria in giro per il mondo ma ben presto a pochi metri dalla casa dei genitori. I quali magari a un certo punto si erano impietositi e lo ospitavano pure nella mansarda a uso foresteria, magari fingendo di non riconoscerlo perché il ragazzo ha un suo distorto senso della dignità, che non gli impedisce di chiedere scusa a mamma e papà ma non di chiedere moneta sotto il loro portico di casa. Magari ce n’è stato uno sia a Edessa che a Bisanzio che a Roma, che si svegliavano presto senza mettere a posto la cameretta e uscivano in strada a mendicare, e alla fine che gli vuoi dire? Dopo un po’ sei parte del paesaggio urbano, il giorno che non ti vedono sulla panchina si preoccupano.

La leggenda di Sant’Alessio, che io trovo tanto stronza, era una delle più popolari nell’Alto Medioevo. Serviva probabilmente a spiegare che in ogni mendicante ci potrebbe essere un principe, e quindi come tale va trattato; o anche più di un principe: un figlio nostro. Nei tempi in cui capitava a tutti di aver figli in giro per il mondo, su barchette sospesa sui flutti del Mediterraneo o intruppati in qualche legione a portare la pace dove ancora non la sapevano apprezzare; ma ovunque si fossero perduti, avrebbero potuto contare sull’ospitalità, che è la legge più antica. E che ci riguarda tutti, uomini di terra o di mare: se qualcuno è senza tetto, è figlio nostro. Anche se non fosse mai esistito un Alessio, a un certo punto la leggenda ne produsse almeno uno: il primo che mi viene in mente è San Benedetto Labre, un ragazzo francese che nel Settecento arrivò a Roma a piedi senza lavarsi mai, la sua Vita sembra un servizio di Chi l’ha visto. I romani lo presero in simpatia, decisero che era un santo e che faceva i miracoli. Si vede che sotto i pidocchi era un bel ragazzo, ma in un certo senso aveva il terreno preparato dalla storia di Sant’Alessio. Ma io lo so cosa state pensando, voi tre che siete arrivati fin qui.

Pensate: ma quindi viviamo nell’epoca più selvaggia, quella che ha rinnegato persino i principi basilari di umanità espressi nelle leggende medievali? Cosa ci è successo? Niente di così nuovo in realtà. Sant’Alessio non è sempre stato così popolare: in alcuni secoli lo era, in altri no, la percezione del mendicante è cambiata spesso nel corso della Storia. Persino l’Odissea, il libro che mette per iscritto la legge dell’ospitalità nei confronti dei viaggiatori (chi non la rispetta è un antropofago, un mostro senza abbastanza occhi per vedere): persino l’Odissea nella seconda parte nel finale diventa una storia molto diversa, forse lievemente più tarda, un libro in cui gli ospiti puzzano, si azzeccano, mangiano bevono e non vogliono saperne di sloggiare, bisognerebbe farli fuori tutti, ruspa! Anzi no, arco e frecce e nessuna pietà.

L’oscillazione che conosco meglio è quella avvenuta tra i secoli XIII e XIV. Nel Duecento, il secolo d’oro della civiltà comunale, il povero diventa un modello. Più i borghesi metton pancia e vestono elegante, più le strade e i sentieri si riempiono di gente che vuole essere povera non per necessità, ma perché la povertà è un valore. Il pauperismo diventa uno stile di vita, un’ideologia, la Chiesa corre al riparo, brucia un po’ di rivoluzionari come eretici e poi cerca di irregimentare le frange moderate: nascono gli Ordini Mendicanti, che sono poveri perché il Papa glielo ha concesso. In mezzo a tutto questo, gli uomini del Duecento continuano a considerare il poveraccio come un’immagine di Cristo, un modello di vita e un figlio da ospitare.

Ma poi arriva il Trecento, la popolazione è aumentata un po’ troppo rispetto alle risorse, le carestie sono sempre più frequenti. La percezione del povero cambia altrettanto repentinamente. L’accattonaggio diventa un reato, i mendicanti vengono incatenati e condotti ai lavori forzati. Non sono più principi in incognito, ma minacce per la società costituita. In effetti spostandosi di città in città non è escluso che diffondano le epidemie: a metà secolo la peste nera falcidia più di un terzo della popolazione. Ritrovarsi per strada senza un soldo nel Trecento era molto più pericoloso che nel secolo precedente. È un esempio che mi ha sempre fatto pensare, forse perché ho spesso avuto la sensazione di vivere in uno di quei passaggi difficili, come tra Duecento e Trecento: i ricchi ingrassano, i poveri aumentano, la classe media perde coscienza di sé, gli artisti si rifugiano nel mercato del lusso e così via. Tutto già previsto e prevedibile.

Anche la nostra insofferenza nei confronti dei mendicanti non è un fenomeno inedito. Quel senso di vergogna che ci sembra così personale, così intimo, quando avvistiamo un’accattona col piattino sotto il portico e tiriamo dritto: anche quel senso di vergogna è una variabile fortemente correlata ad altre funzioni sociali misurabili con un certo margine di errore, per esempio nelle fasi di crescita economica il povero viene trattato meglio, talvolta idealizzato, è il momento in cui Claudio Lolli vede gli zingari felici e Bob Dylan si traveste da gitano sulla copertina di Desire. Probabilmente c’è una correlazione tra il PIL e l’apprezzamento per la musica balcanica, perché vi giuro che c’era un periodo che Bregovic tirava da matti qui da noi, mentre oggi è universalmente disprezzata e bandita anche dal congresso annuale dei poveri, il Concertone del primo maggio. Noi poi siamo convinti che sia tutto relativo, tranne noi. Pensiamo di avere una morale indipendente dalle nostre coordinate geografiche, storiche, sociali; magari siamo comunisti o femministi o vegetariani e siamo convinti che lo saremmo stati anche se fossimo nati a Bisanzio nel V secolo. Tutti convinti di saperci giocare sapientemente le carte che il destino ci ha messo in mano, come se la vita fosse uno scopone scientifico e non un triviale rubamazzo.

Anche la nostra insofferenza nei confronti dei mendicanti non è un fenomeno inedito. Quel senso di vergogna che ci sembra così personale, così intimo, quando avvistiamo un’accattona col piattino sotto il portico e tiriamo dritto: anche quel senso di vergogna è una variabile fortemente correlata ad altre funzioni sociali misurabili con un certo margine di errore, per esempio nelle fasi di crescita economica il povero viene trattato meglio, talvolta idealizzato, è il momento in cui Claudio Lolli vede gli zingari felici e Bob Dylan si traveste da gitano sulla copertina di Desire. Probabilmente c’è una correlazione tra il PIL e l’apprezzamento per la musica balcanica, perché vi giuro che c’era un periodo che Bregovic tirava da matti qui da noi, mentre oggi è universalmente disprezzata e bandita anche dal congresso annuale dei poveri, il Concertone del primo maggio. Noi poi siamo convinti che sia tutto relativo, tranne noi. Pensiamo di avere una morale indipendente dalle nostre coordinate geografiche, storiche, sociali; magari siamo comunisti o femministi o vegetariani e siamo convinti che lo saremmo stati anche se fossimo nati a Bisanzio nel V secolo. Tutti convinti di saperci giocare sapientemente le carte che il destino ci ha messo in mano, come se la vita fosse uno scopone scientifico e non un triviale rubamazzo.

E siccome crediamo di avere una morale tutta nostra, e non ereditata dall’ambiente o determinata dal reddito, ci crediamo in diritto di farla agli altri, che dovrebbero essere più buoni, più ospitali, meno egoisti, meno preoccupati per catastrofi che in effetti non sempre accadono, in fondo chi mai potrebbe pensare che l’umanità stia di nuovo finendo le risorse a disposizione? E ci preoccupiamo, quanto ci preoccupiamo di quel che penseranno i posteri di noi: ma i posteri non è che avranno sempre tempo o voglia di processarci. Probabilmente penseranno quello che pensiamo noi degli europei del Trecento: che eravamo sostanzialmente dei poveracci, terrorizzati dall’idea di perdere quel po’ di benessere accumulato dai genitori, smarriti di fronte a segnali di catastrofe che non sapevamo interpretare. E che per quanto superstiziosi, per quanto ignoranti, i peggiori di noi avevano capito quello che gli economisti patentati fino a qualche anno prima si rifiutavano di accettare, ovvero: non si può crescere all’infinito, magari sul grande grafico della Storia una curva può venire un po’ più ampia di un’altra, ma prima o poi si riabbassa, è la sua natura. Sant’Alessio, fossi vissuto un po’ più a monte della curva, mi sarebbe riuscito un po’ più simpatico, un proto-San-Francesco integerrimo e giramondo. Ma non ci posso fare niente, io invece vivo nel 2018 e non lo sopporto, mi sembra la caricatura di un hipster che si fa morire di stenti per fare un dispetto al padre. Invece di salire quelle scale e dirgli scusa, papà, mi sono sbagliato, insegnami un mestiere, ai poveri poi manderò un vaglia. Li aiuterò a casa loro.

|

| Un mendicante a Manchester, nel 2015. (Christopher Furlong/Getty Images) |

Ci provarono i medici ad aprirgli la mano, i pompieri e i pretoriani, ormai era diventata una specie di sfida. Alla fine chiamarono gli imperatori Arcadio e Onorio, tutti e due, perché l’autore della leggenda probabilmente non era sicuro su quale imperasse a Roma e quale a Costantinopoli; e in effetti probabilmente all’inizio la storia era ambientata nella nuova Roma sul Bosforo, ma poi un copista si confuse, probabilmente un locale, sai come la pensano: di Roma ce n’è una sola, hai voglia a spiegare che ce ne sono almeno tre. In una versione successiva interviene il Papa direttamente, così è chiaro in quale Roma siamo. Dunque ecco arriva il Papa in questo palazzo sull’Aventino, ah ma quindi è in questa casa che dormiva quel sant’uomo del mendicante? Gli volevano tutti tanto bene. Cos’avete detto che ha nella mano? Un cartiglio? Ecco qui (la mano morta si apre senza fatica). C’è scritto… c’è scritto che si chiama Alessio e che ringrazia suo padre per l’ospitalità.

Al padrone di casa si ferma il cuore.

| Ritrovamento del corpo di sant’Alessio, XVIII secolo |

“Alessio, figlio mio”.

“Vuoi dire che per tutto questo tempo non l’hai riconosciuto?”

“Figlio mio!”

“Anche lui però poteva dirti qualcosa, eh”.

Di tutti i santi del calendario, Alessio è forse quello che capisco meno. Tutti i suoi atti di eroica santità, ai miei occhi di abitante del 21esimo secolo, mi sembrano un mix indigeribile di ingenuità e stronzaggine. Mollare la sposa all’ultimo momento perché Dio è più importante? ok, può succedere a tutti di cambiare idea all’ultimo momento, per fortuna lei ti capisce, condivide la tua scelta di castità e si fa monaca, a questo punto perché non dovresti farti monaco anche tu? No, tu te ne scappi via, beh, posso capire anche questo. Decidi di dare tutto quello che possiedi ai poveri, molto giusto, salvo che sei andato via senza un soldo e quindi sei povero anche tu: se fossi rimasto a casa dei tuoi almeno avresti avuto a disposizione un budget da destinare in imprese benefiche, microcredito eccetera, e invece niente: vuoi combattere la povertà con la povertà, una di quelle cose omeopatiche. Ti è mai venuto in mente che invece potevi metterti a lavorare? In fondo sei un giovane sano, puoi benissimo trovarti un mestiere e poi elargire elemosine a tutti i poveri che incontri, il Vangelo si rispetta anche così – eh, no, dopotutto sei un patrizio romano, o campi nel lusso o fai l’elemosina, ma lavorare è fuori discussione.

A un angolo di strada di Edessa di Siria, dove potrebbe stazionare un povero vero, uno che ha problemi seri, un cieco, uno storpio, un lebbroso ci vai tu che per affettare la miseria non ti lavi per anni; e l’espediente funziona, la gente ti annusa e caccia i pezzi d’argento, che poi nottetempo tu dividi davvero coi poveri, e vabbè, se questo è il posto che ti sei trovato nel mondo buon per te; ma a quel punto che fai? Decidi di tornare a Roma. La nostalgia, posso capire. Ma incontri tuo padre e non gli dici chi sei. Ti fai ospitare 17 anni da tuo padre, tuo padre che è in pensiero per te e si torce il cuore all’idea che tu sei in giro per il vasto mondo senza un soldo ed è sicuramente colpa sua, è stato il padre peggiore del mondo, se solo potesse avere una seconda possibilità, e tu stai lì per 17 anni e questa seconda possibilità non gliela dai.

E va bene, chi sono io per giudicare, son tre giorni che non telefono ai miei. Però alla fine prima di morire glielo scrivi sul cartiglio, così fa ancora in tempo a guastarsi la vecchiaia dal rimorso che non ti ha riconosciuto – eh no vabbè ma allora vaffanculo, Sant’Alessio, sei la leggenda di santi più stronza che conosco.

E va bene, chi sono io per giudicare, son tre giorni che non telefono ai miei. Però alla fine prima di morire glielo scrivi sul cartiglio, così fa ancora in tempo a guastarsi la vecchiaia dal rimorso che non ti ha riconosciuto – eh no vabbè ma allora vaffanculo, Sant’Alessio, sei la leggenda di santi più stronza che conosco.Talmente stronzo che sembri vero. Cioè qui non parliamo di draghi che rapiscono fanciulle o dormienti in una grotta o martiri che accarezzano i leoni; qui c’è un hippy di buona famiglia che sembra stato ritratto l’altro ieri. Figurati se non ce n’è stato almeno uno a Roma o Costantinopoli od ovunque, figurati se in mille anni non è mai successo che un giovinastro mollasse la famiglia per fare il barbone, in teoria in giro per il mondo ma ben presto a pochi metri dalla casa dei genitori. I quali magari a un certo punto si erano impietositi e lo ospitavano pure nella mansarda a uso foresteria, magari fingendo di non riconoscerlo perché il ragazzo ha un suo distorto senso della dignità, che non gli impedisce di chiedere scusa a mamma e papà ma non di chiedere moneta sotto il loro portico di casa. Magari ce n’è stato uno sia a Edessa che a Bisanzio che a Roma, che si svegliavano presto senza mettere a posto la cameretta e uscivano in strada a mendicare, e alla fine che gli vuoi dire? Dopo un po’ sei parte del paesaggio urbano, il giorno che non ti vedono sulla panchina si preoccupano.

|

| Nausicaa s’imbatte sulla spiaggia in un migrante economico. |

Pensate: ma quindi viviamo nell’epoca più selvaggia, quella che ha rinnegato persino i principi basilari di umanità espressi nelle leggende medievali? Cosa ci è successo? Niente di così nuovo in realtà. Sant’Alessio non è sempre stato così popolare: in alcuni secoli lo era, in altri no, la percezione del mendicante è cambiata spesso nel corso della Storia. Persino l’Odissea, il libro che mette per iscritto la legge dell’ospitalità nei confronti dei viaggiatori (chi non la rispetta è un antropofago, un mostro senza abbastanza occhi per vedere): persino l’Odissea nella seconda parte nel finale diventa una storia molto diversa, forse lievemente più tarda, un libro in cui gli ospiti puzzano, si azzeccano, mangiano bevono e non vogliono saperne di sloggiare, bisognerebbe farli fuori tutti, ruspa! Anzi no, arco e frecce e nessuna pietà.

| |||

|

Ma poi arriva il Trecento, la popolazione è aumentata un po’ troppo rispetto alle risorse, le carestie sono sempre più frequenti. La percezione del povero cambia altrettanto repentinamente. L’accattonaggio diventa un reato, i mendicanti vengono incatenati e condotti ai lavori forzati. Non sono più principi in incognito, ma minacce per la società costituita. In effetti spostandosi di città in città non è escluso che diffondano le epidemie: a metà secolo la peste nera falcidia più di un terzo della popolazione. Ritrovarsi per strada senza un soldo nel Trecento era molto più pericoloso che nel secolo precedente. È un esempio che mi ha sempre fatto pensare, forse perché ho spesso avuto la sensazione di vivere in uno di quei passaggi difficili, come tra Duecento e Trecento: i ricchi ingrassano, i poveri aumentano, la classe media perde coscienza di sé, gli artisti si rifugiano nel mercato del lusso e così via. Tutto già previsto e prevedibile.

Anche la nostra insofferenza nei confronti dei mendicanti non è un fenomeno inedito. Quel senso di vergogna che ci sembra così personale, così intimo, quando avvistiamo un’accattona col piattino sotto il portico e tiriamo dritto: anche quel senso di vergogna è una variabile fortemente correlata ad altre funzioni sociali misurabili con un certo margine di errore, per esempio nelle fasi di crescita economica il povero viene trattato meglio, talvolta idealizzato, è il momento in cui Claudio Lolli vede gli zingari felici e Bob Dylan si traveste da gitano sulla copertina di Desire. Probabilmente c’è una correlazione tra il PIL e l’apprezzamento per la musica balcanica, perché vi giuro che c’era un periodo che Bregovic tirava da matti qui da noi, mentre oggi è universalmente disprezzata e bandita anche dal congresso annuale dei poveri, il Concertone del primo maggio. Noi poi siamo convinti che sia tutto relativo, tranne noi. Pensiamo di avere una morale indipendente dalle nostre coordinate geografiche, storiche, sociali; magari siamo comunisti o femministi o vegetariani e siamo convinti che lo saremmo stati anche se fossimo nati a Bisanzio nel V secolo. Tutti convinti di saperci giocare sapientemente le carte che il destino ci ha messo in mano, come se la vita fosse uno scopone scientifico e non un triviale rubamazzo.

Anche la nostra insofferenza nei confronti dei mendicanti non è un fenomeno inedito. Quel senso di vergogna che ci sembra così personale, così intimo, quando avvistiamo un’accattona col piattino sotto il portico e tiriamo dritto: anche quel senso di vergogna è una variabile fortemente correlata ad altre funzioni sociali misurabili con un certo margine di errore, per esempio nelle fasi di crescita economica il povero viene trattato meglio, talvolta idealizzato, è il momento in cui Claudio Lolli vede gli zingari felici e Bob Dylan si traveste da gitano sulla copertina di Desire. Probabilmente c’è una correlazione tra il PIL e l’apprezzamento per la musica balcanica, perché vi giuro che c’era un periodo che Bregovic tirava da matti qui da noi, mentre oggi è universalmente disprezzata e bandita anche dal congresso annuale dei poveri, il Concertone del primo maggio. Noi poi siamo convinti che sia tutto relativo, tranne noi. Pensiamo di avere una morale indipendente dalle nostre coordinate geografiche, storiche, sociali; magari siamo comunisti o femministi o vegetariani e siamo convinti che lo saremmo stati anche se fossimo nati a Bisanzio nel V secolo. Tutti convinti di saperci giocare sapientemente le carte che il destino ci ha messo in mano, come se la vita fosse uno scopone scientifico e non un triviale rubamazzo.E siccome crediamo di avere una morale tutta nostra, e non ereditata dall’ambiente o determinata dal reddito, ci crediamo in diritto di farla agli altri, che dovrebbero essere più buoni, più ospitali, meno egoisti, meno preoccupati per catastrofi che in effetti non sempre accadono, in fondo chi mai potrebbe pensare che l’umanità stia di nuovo finendo le risorse a disposizione? E ci preoccupiamo, quanto ci preoccupiamo di quel che penseranno i posteri di noi: ma i posteri non è che avranno sempre tempo o voglia di processarci. Probabilmente penseranno quello che pensiamo noi degli europei del Trecento: che eravamo sostanzialmente dei poveracci, terrorizzati dall’idea di perdere quel po’ di benessere accumulato dai genitori, smarriti di fronte a segnali di catastrofe che non sapevamo interpretare. E che per quanto superstiziosi, per quanto ignoranti, i peggiori di noi avevano capito quello che gli economisti patentati fino a qualche anno prima si rifiutavano di accettare, ovvero: non si può crescere all’infinito, magari sul grande grafico della Storia una curva può venire un po’ più ampia di un’altra, ma prima o poi si riabbassa, è la sua natura. Sant’Alessio, fossi vissuto un po’ più a monte della curva, mi sarebbe riuscito un po’ più simpatico, un proto-San-Francesco integerrimo e giramondo. Ma non ci posso fare niente, io invece vivo nel 2018 e non lo sopporto, mi sembra la caricatura di un hipster che si fa morire di stenti per fare un dispetto al padre. Invece di salire quelle scale e dirgli scusa, papà, mi sono sbagliato, insegnami un mestiere, ai poveri poi manderò un vaglia. Li aiuterò a casa loro.

martedì 16 luglio 2019

L'arcivescovo in guêpière

16 luglio – San Vitaliano di Capua (VII sec.), un vescovo molto distratto.