Cinquant'anni fa i Beatles erano ormai ufficialmente sciolti. Cinquant'anni dopo, Paul McCartney ha partecipato a una raccolta fondi suonando When the Saints Go Marchin' In con la tromba, lo strumento con cui ha iniziato a fare musica da bambino (e che deve ancora perfezionare, diciamo). E in effetti c'è qualcosa di trombettista, a volerlo sentire, in certe sue linee di basso: quel modo un po' bandistico in cui cerca di tenere insieme ritmo e melodia. Nel frattempo noi andiamo avanti con la classifica, ormai siamo agli sgoccioli, mancano soltanto... 70 canzoni.

Puntate precedenti: (#254-235), (#234-225), (#224-215), (#200-181), (#180-166), (#165-156), (#155-146), (#145-136), (#135-121), (#120-111), (#110-96), (#95-86), (#85-76).

70. Twist and Shout (Bert Berns – Phil Medley; incisa dai Beatles in Please Please Me, 1963).

Torciti e urla. E se dopo aver inciso il primo disco avessero preso anche loro l'aereo sbagliato, quel tipo di aereo che nel 1959 avevano preso Buddy Holly e Ritchie Valens? Ci ricorderemmo ancora di quel simpatico quartetto protagonista di un breve revival inglese del rock'n'roll, i Beatles? Forse no: per rimanere nel Libro devi diventare grande in America, il che sarebbe successo solo qualche settimana dopo. O forse sì, perché per passare alla Storia a volte basta un pezzo solo: pensa ai Trashmen! (chi?) Ma come chi, quelli di Surfin' Bird. O i Kingsmen, (chi?) quelli che registrarono Louie Louie così male che la gente ci sentiva dentro qualsiasi cosaccia le dettasse l'immaginazione e la FBI aprì un'inchiesta, storia vera. O a Chubby Checker di cui nessuno saprebbe citare tre pezzi in fila, ma almeno due twist li conoscono tutti. O Ritchie Valens, che quell'aereo lo prese davvero (aveva solo 17 anni!), ma aveva fatto in tempo a incidere La Bamba, e tanto ci basta. Anche perché Twist and Shout altro non è che la Bamba formato twist, scritta da due autori (Bert Berns e Phil Medley) che volevano proprio mettere insieme le due cose, ma poi passata a Phil Spector che immancabilmente insieme alle due cose voleva infilarcene tantissime altre, sicché la Twist and Shout dei Top Notes, la prima in assoluto (1961), sembra già un cross-over, una parodia. Ma Berns non si diede per vinto e alla fine riuscì a farla incidere come l'aveva in mente a un terzetto di reduci del twist, gli Isley Brothers.

Dopodiché forse Twist and Shout esiste già in natura, in fin dei conti cosa c'è di più naturale della progressione I-IV-V, cosa suona più spontaneo all'orecchio umano di un passaggio dal primo accordo al quinto, magari con una breve sosta al quarto per creare un po' di tensione? E però prima che Valens portasse La Bamba alla radio, l'idea non era venuta a nessuno e anche dopo ci mise un po' ad attecchire: gli Isley Brothers con la loro Twist and Shout rividero la Top40, e tutto sarebbe finito lì se un anno dopo un John Lennon rauco e febbricitante non avesse deciso di terminare le 15 ore di session del suo primo album riprendendo Twist and Shout con la stessa violenza autolesionista con cui la sparava contro le basse volute di mattoni del Cavern Club. Se avesse inciso anche soltanto quel pezzo, John Lennon sarebbe... uno sconosciuto, dal nome oscuro quanto quello dei cantanti che coverizzarono Bird is the World o Louie Louie. Ma quella voce, la sua voce avrebbe fatto il giro del mondo, e lui forse sarebbe impazzito dall'imbarazzo perché c'è qualcosa di osceno in quella voce, e lui non scherzava quando affermava di odiarla.

Twist and Shout avrebbe reso qualsiasi gruppo di sconosciuti una one-hit-wonder e forse avrebbe avuto più senso così, in fondo è quel che resta di un brano tradizionale messicano infilato da un autore professionista in uno stampino commerciale già esausto (il twist), poi ripreso nel quartiere a luci rosse di Amburgo da un oscuro gruppo di rocker inglesi dalla tonsille devastate dalla nicotina, trasformato in uno sguaiato inno alla dissoluzione che porta finalmente il rock'n'roll in un nuovo decennio. Il felpato professionismo dei vocalist americani viene riletto da un mancato mozzo di Liverpool che canta ogni verso come fosse l'ultimo senza sapere se riuscirà ad arrivare alla nota più alta – in effetti non è che ci arrivi realmente, la sua blue note non è un ammiccamento, è uno sforzo disperato di un chitarrista che torce le corde vocali come fossero corde della sua chitarra. Quel mancato mozzo e i suoi colleghi sciamannati diventeranno poi la band più famosa del mondo, scrivendo e cantando brani diversissimi ma tutti più complicati di Twist and Shout: però alla fine anche solo Twist and Shout ci sarebbe bastata. Non voglio dire che sia il più grande brano del rock, ma l'ultima volta che ho controllato il più grande brano del rock aveva come ritornello una versione un po' più lenta e rantolante di Twist and Shout. Tutto grazie a Lennon. E a Bert Burns. E a Valens (ma non a Phil Spector).

69. Two of Us, Lennon-McCartney, Let It Be, 1970).

We're on our way home. We're going home. Potenza del contesto. Registrata da qualsiasi altro artista in qualsiasi altro disco, Two of Us probabilmente non mi avrebbe detto un granché. Inserita da Lennon e McCartney all'inizio del loro disco postumo, Two of Us mi commuove. Non importa aver letto dappertutto che i "due di noi" erano Paul e Linda in gita in campagna. Nella mia testa i due vagabondi in impermeabile che scrivono cartoline accostandole ai muri non possono che essere Paul e John. Hanno ricordi più intricati della strada che hanno percorso, stanno tornando a casa da qualcosa che dalla distanza sembra una guerra. Comunque è finita, il nemico è battuto, non c'è più bisogno di litigare. Stanno tornando a casa e sarebbe bello se ci tornassero assieme. Sappiamo che non è così ma per un attimo vogliamo crederci. La storia dei Beatles è la storia di un'amicizia: è questo che la rende struggente e ci fa tornare sempre sul luogo del misfatto, anche se sappiamo come va a finire. Si può assistere a Romeo e Giulietta per cento volte e maledire ugualmente quel frate che si attarda con un messaggio importantissimo nella bisaccia: si può ascoltare Two of Us cento volte e continuare a domandarsi: perché non avete fatto la pace quando eravate ancora in tempo?

Paul nel periodo di Let It Be è sospeso tra tentazioni quasi jazzistiche e un impulso a semplificare gli arrangiamenti – anche per ridurre al minimo le discussioni coi colleghi coinvolti in un delicatissimo divorzio a quattro. Two of Us cattura questa tensione: una canzoncina apparentemente facile, suonata alla buona, con un bridge che all'improvviso si impenna – un improvviso sussulto di orgoglio, che rientra subito nei ranghi. Ma alla fine è la cosa migliore del brano, ed è anche quella a cui John dedicò più impegno, perché armonizzare sulla "strada che si allunga là fuori" gli costava effettivamente fatica ma almeno era una sfida. Potenza del contesto: Two of Us cattura la dolcezza dell'incontrare un vecchio amico con cui hai litigato ma gli vuoi comunque bene ma ci hai pur sempre litigato. Ma se l'avesse incisa qualcun altro, in qualsiasi altro disco, non ci avrei mai fatto caso.

(Nella versione di Let It Be Naked, mi pare che McCartney si limiti a tagliare la presentazione sardonica di John: "I Dig a Pygmy', di Charles Hawtrey e the Deaf Aids ... Prima parte, in cui Doris si procura la carota". Un'ottima idea: la frase in questione non era riferita alla canzone, ma era una delle sciocchezze che Lennon lanciava al microfono nelle pause sigaretta; Phil Spector probabilmente voleva suggerire l'idea di una registrazione estemporanea, ma introdurre la prima canzone che parla sicuramente di Linda con il greve doppiosenso di "Doris gets her oats" era un bel colpo sotto la cintura).

68. Lady Madonna (Lennon-McCartney, singolo del febbraio 1968).

See how they run, come corrono, 'sti ragazzi. Che cosa ci si aspettava dai Beatles all'inizio dell'anno di grazia 1968? Che continuassero a essere la più grande band del mondo, apprezzata da grandi e piccini; però anche innovativi, come erano sempre stati e certo non potevano smettere di esserlo proprio ora. D'altro canto dopo alcune sbandate situazioniste e psichedeliche sarebbe stato apprezzato anche un certo ritorno all'ordine, al rock'n'roll; però sempre garbato, per le urla sguaiate c'erano già Stones e Who. In vista della rivoluzione un po' di realismo sociale non avrebbe guastato, sempre condito da quell'ottimismo che era indelebilmente associato alla loro immagine pubblica. Ci si aspettava tutto questo dai Beatles, all'inizio del 1968: e Paul McCartney, infallibilmente, lo consegnò entro la scadenza: giusto in tempo per accompagnare in India chi andava alla ricerca di sé stesso.

Sul serio: non c'è nessuna promessa che i Beatles avessero fatto fin qui che Lady Madonna non mantenga, e te lo fa pure sembrare facile. È un pezzo allegro, ma il testo a pensarci bene è triste (ed è anche uno dei più riusciti testi di Paul, il migliore dei suoi bozzetti liverpooliani). È un ritorno al sano e vecchio rock'n'roll, o almeno così fu considerato dai critici che non sapevano bene cosa pensarne; c'era in effetti nell'aria una certa sensazione di stanchezza per le follie del '67. Il disco psichedelico degli Stones aveva lasciato tutti perplessi, Bob Dylan aveva appena pubblicato un disco spogliato all'osso ed enigmatico come John Wesley Harding. Ma a dire il vero Lady Madonna non rappresenta nessuna inversione di rotta, anzi chiarisce sempre di più la vocazione di Paul e soci per il pastiche, il numero in costume: quindi sì, c'è un bel rock pianistico alla Fats Domino nella strofa, ma il bridge si sposta sui territori swing che Paul ha iniziato a esplorare con When I'm 64, per impennare sul finale ("See how they run") con un ricordo di quei cori barocchi che erano un marchio di fabbrica della casa dai tempi di Paperback Writer. Anche l'arrangiamento sembra voler tenere i piedi in due scarpe, professionismo e giocoleria: Paul convocherà una sezione di ottoni ma non offrirà loro nessuno spartito da suonare: non solo, ma lui e gli altri ragazzacci si metteranno a scimmiottare gli ottoni in sordina con le voci in falsetto. A un certo punto un sassofonista esasperato produrrà un assolo free che si accompagna perfettamente all'allegra concitazione raccontata dal testo. Non solo Lady Madonna è in perfetta continuità con le trovate di scena e il bozzettismo di Sgt Pepper, ma dimostra che rispetto a Sgt Pepper le idee sono persino più chiare, gli arrangiamenti più nitidi, Paul più ispirato. Tutto quello che ci si aspettava dai Beatles, Lady Madonna lo forniva in due minuti e mezzo: di fronte a questa strabiliante dimostrazione di superiorità offerta da un Paul McCartney che aveva appena incassato il fiasco televisivo del Magical Mystery Tour, come reagì il pubblico?

Tiepidamente.

Oddio, il disco lo comprarono – però non arrivò mai al primo posto nella classifica americana, un caso abbastanza raro per i Beatles. Non aiutava il Lato B – The Inner Light, la composizione indiana meno compromissoria di George Harrison. Fu in assoluto il singolo meno lennoniano della storia dei Beatles – insoddisfatto dalla resa di Across the Universe, John aveva fatto un grande passo indietro. Ma insomma il relativo insuccesso di Lady Madonna dimostrava quello che i Beatles già prima di partire per l'India sapevano: non si poteva fare meglio di così. I Beatles avevano abituato il loro pubblico a un livello di qualità e innovazione impossibile da garantire ancora a lungo. Ormai ci si aspettava da loro con cadenza semestrale un capolavoro o un cambio di paradigma, o entrambe le cose insieme. Lady Madonna è uno dei brani dei Beatles che più si avvicina all'antico concetto di standard, quelle canzoni che conosci da sempre e puoi ascoltare tutti i giorni senza stancartene. Pur mantenendo un'impronta visibile del loro autore, gli standard possono essere rifatti da qualsiasi interprete e non tradiscono mai. Persino Fats Domino incise Lady Madonna, visto che tutti dicevano che sembrava un pezzo suo. Ne fece una buona versione in cui non cambiava praticamente nulla: il più grande complimento che Fats potesse fare a Paul McCartney. Ma sul serio, cosa puoi cambiare in Lady Madonna? Per Lennon era un pezzo "che non andava da nessuna parte". In un certo senso è vero: non c'era più nessuna parte dove andare, Lady Madonna si limita a mantenere la posizione. La gente si aspettava qualcosa di più, ma cosa?

67. Carry That Weight (Lennon-McCartney, Abbey Road, 1969)

Oh boy, questo peso te lo porterai addosso per un bel po' di tempo. Qualche settimana dopo, quando John Lennon manifestò l'intenzione di lasciare dal gruppo, disse, testuale: "voglio un divorzio". Se ci pensate, è terribile – qualsiasi divorzio lo è. Un matrimonio può finire, capita ai migliori. Ma un divorzio è per sempre. Ti segna la vita: non puoi smettere di essere divorziato: c'è un prima e c'è un dopo. E non capita a tutti – sposarsi, quello sì è alla portata di tutti. Sposarsi ti rende simile a chiunque altro, ma divorziare, quando capita, è come se capitasse solo a voi. Dovrete conviverci per tanto, tanto tempo. E dire che Paul ci aveva appena promesso di cantarci una ninna nanna. Invece, senza preavviso, parte un coro da stadio – la voce di Ringo è in evidenza, il ricordo di Yellow Submarine si inserisce subliminalmente, insieme a un presagio: questa cosa ce la porteremo addosso a lungo. E così siamo agli sgoccioli, e queste patetiche carte che ci stanno allontanando, queste ripicche da ragazzi, queste scemenze da avvocati sono il casus belli che ci dividerà per sempre, qualcosa per cui tutto il mondo ci rimprovererà finché campiamo, e alcuni di noi camperanno a lungo (per una macabra coincidenza, sono i due che cantano il coro).

Per tutte le volte che lo abbiamo accusato di inventarsi storie inutili, bisogna riconoscergli che nel momento in cui qualcuno doveva raccontare l'episodio più doloroso, è stato proprio Paul a non tirarsi indietro. E solo Paul del resto avrebbe potuto riuscirci – tutta l'esperienza maturata con le sue canzoni del disamore, alla fine gli ha permesso di realizzare con You Never Give Me Your Money e Carry That Weight un dittico di sincerità disarmante.

66. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Lennon-McCartney, nell'album omonimo, 1967)

È successo vent'anni fa oggi. Ci sono cose quasi impossibili da catturare con una macchina fotografica, o un registratore, o una videocamera. Per esempio, il momento in cui cresciamo – impossibile, lo facciamo troppo lentamente. La nostra prima nostalgia, il primo caso in cui ci voltiamo indietro: salvo che quando l'abbiamo vissuto non ce ne rendevamo conto, che era il primo. Oppure: il momento in cui nasce una moda. Il problema è che non nascono mai veramente, è tutto un perenne divenire. Londra, che a metà anni '60 era diventata il punto di riferimento della moda giovanile, tra 1966 e 1967 impose un brusco cambiamento di rotta, deciso non si sa bene da chi – probabilmente nessuno. In ogni caso, nel giro di qualche mese si passò da uno stile modernista, ispirato dalla corsa allo spazio e dalla op art, a un improvviso interesse per la chincaglieria del passato – all'improvviso Portobello invase Carnaby Street. Il perché non è chiaro e non è chiaro neanche il percome: la storia della moda procede un po' per narrazioni orali, poi ogni tanto qualcuno fa una mostra retrospettiva e una serie di collezioni, messe in fila, sembrano assumere un significato.

Non come la storia della musica, in cui almeno sai quali dischi hanno venduto e quali ti tiravano dietro: nella moda è tutto un successo fino a prova contraria e le prove nessuno le ha. Alla fine forse l'istantanea più affidabile di quel particolare momento è proprio quella scattata dai Beatles all'inizio del loro disco più ambizioso e colorato – pochi mesi prima, l'elegante Revolver si era concluso con il brano più avantgarde mai inciso dai Quattro, Tomorrow Never Knows. Il disco nuovo si presenta diversissimo già dalla copertina, eccessivamente variopinta: i Beatles non sono più gli unici protagonisti, anzi non sono mai stati così piccoli, vestiti da buffoni e circondati da un gruppo di celebrità intergenerazionale; come se il mondo degli adulti finalmente si fosse degnato di accoglierli. Quanto alla musica, beh – il primo brano sembra un rock piuttosto duro per il 1967, in linea con quanto suggeriva già Revolver nell'anno precedente. McCartney canta con la tipica foga little-richardiana su una nota sola: oggi non avremmo difficoltà a considerarlo un rap. È un suono brutalista e moderno: racchiude l'energia ribelle di una generazione e... dura sedici battute.

Poi partono gli ottoni.

Un pubblico finto reagisce con stupore; poi si mette a ridere. Ma è un disco o un musical? È come se i Beatles crescessero in quell'esatto momento: un istante impossibile da fermare sulla pellicola o sul nastro. Tutto quello che era importante un attimo prima... non lo è più. Molto altro bolle in pentola, avremo una sezione di ottoni e tanti numeri in costume. Sì, eravamo la rock band più importante del mondo, l'anno scorso. Adesso siamo qualcosa di nuovo, ma anche di vecchio. Qualcosa che comunque vi piacerà, sedetevi e godetevi lo show.

Succede tutto in pochi secondi. Il brano, a dire il vero, dopo l'inserto di ottoni continua a rockeggiare come se niente fosse. Invece è cambiato tutto, quello che nel 1966 era avanguardia ora è solo una posa fra tante. Nei negozi è arrivata roba nuova – che in realtà a guardare bene è roba vecchia, buffe giacche e vestiti di vent'anni fa. La guerra era appena finita, papà McCartney suonava vecchi standard jazz al pianoforte, mamma Lennon strimpellava il banjo, il Sergente Pepper insegnava alla sua banda a suonare. Possibile che nel 1967, mentre compitava parole a caso per il nuovo disco, Paul McCartney conoscesse già la Regola dei Vent'anni, quel teorema del consumo per cui nel momento in cui ogni generazione comincia a guardarsi indietro, il punto in cui si fissa è situato di solito vent'anni prima? Fino a poco prima forse guardarsi indietro non conveniva: c'era la guerra, razionamenti e bombardamenti. Nel 1967 all'improvviso è come se si aprissero gli archivi: tutto il passato diventa riciclabile, ricolorabile, interessante. La parola "postmoderno" è ancora un tecnicismo accademico: i Beatles non sono stati ancora informati ma sono già i più postmoderni di tutti. C'è però un prezzo da pagare; il nuovo disco sarà pieno di musica di ogni genere, ma il rock per ora è sospeso: confinato nel brano di esordio e nella ripresa sul secondo lato. Come se fosse un genere ancora troppo moderno per essere rivisitato.

65. You're Going to Lose That Girl (Lennon-McCartney, Help!, 1965)

"Mi farò un punto d'onore di portarla via da te". Cosa ci fa così in alto You're Going to Lose That Girl? Non lo so. È soprattutto colpa di Rolling Stone, nella loro classifica questo pezzo di Help! sta addirittura intorno al trentesimo posto. Eppure è uno dei brani meno innovativi del disco, un deciso sguardo indietro ai fasti della Beatlemania. Inserito nell'edizione inglese del disco tra due brani come Another Girl e Ticket to Ride, che mostravano ormai un approccio affettivo più adulto e libertino, You're Going ci precipita per un momento nella beatlesfera di due anni prima, quell'indistinta balera in cui i ragazzi vanno a corteggiare le ragazze con l'obiettivo di stringerne le mani tremanti. È il mondo che abbiamo iniziato a conoscere con She Loves You, di cui però You're Going to Lose rappresenta il capovolgimento: se in quel caso il cantante si dava da fare per ricongiungere due innamorati che un "l'orgoglio" aveva separato, qui la coppia ormai è entrata nella fase inerziale in cui non c'è neanche più bisogno di uscire. Salvo che il cantante non ci sta: se non la porti fuori stasera, amico mio, ci penserò io e la tratterò bene ("c-cosa stai facendo?" canta il coro, meno complice del solito). Sono passati soltanto due anni, eppure sembra già una rimpatriata, un pezzo alla vecchia maniera con John che si atteggia a corteggiatore consumato, salvo impennarsi verso il bridge con un falsetto che, l'avesse cantato qualsiasi altro cantante, ci lascerebbe parecchio perplessi.

Anche stavolta, il trucco per trovare un po' di profondità nella canzone è immaginare che Lennon sia entrambi i ragazzi (proprio come in This Boy): quello che tratta male la sua ragazza e quello che dice a sé stesso: se continui così, la perderai. (Qualche anno più tardi, ma è un dettaglio che non c'entra molto con la musica, Lennon avrebbe chiesto ad Alex Mardas di provarci con sua moglie, probabilmente per dargli un appiglio nella causa per il divorzio) (ancora qualche anno più tardi, quando non riusciva più a reggere il problematico partner, sarebbe stata Yoko Ono a chiedere alla segretaria di sostituirla nella complessa funzione di fidanzata) (ma questo è gossip alla fine, il rifugio del critico musicale che non sa più cosa raccontare) (non è neanche colpa mia, cosa ci fa questa canzoncina così in alto, appena sotto a...)

64. Sexy Sadie (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968).

Saxy Sadie, ma come hai fatto? Per te ogni uomo è uscito matto. C'è qualcosa che stona in Sexy Sadie. Probabilmente è il pianoforte, inciso più lentamente e poi accelerato – sì, Sexy Sadie fa parte di quel cospicuo insieme di canzoni che Lennon immaginava un po' più lente del risultato finale. La dissonanza del piano è il punctum del brano, la qualità che rende Sexy Sadie riconoscibile anche dopo pochi secondi. Un'altra qualità sconcertante di Sexy Sadie è l'inversione tra strofa e bridge – il secondo, se provate per una volta ad ascoltarlo da solo, è molto più cantabile e trascinante della prima, e porta un entusiasmo così solare che adombrerebbe persino certi brani di McCartney ("One sunny day, the world was waiting for a lover"). Eppure Lennon non ha mai pensato di invertire strofa e bridge: tutto questo entusiasmo solare, sin dall'inizio, era messo tra virgolette. Il risultato è un brano che per un minuto sembra prigioniero di una ruota di accordi scanditi dal piano che sembrano non avere un inizio o una fine – scivolano l'uno nell'altro in una matassa logica ma in cui non riesci a trovare il bandolo – finché il bridge non ti trova una possibile via di uscita che però ti riconduce presto allo stesso punto dove stavi annaspando un momento prima. Sexy Sadie, ma come facevi a saperlo?

Col Disco Bianco John Lennon diventa la persona che preferiamo tutti ricordare. Perfino da un punto di vista iconico, il Lennon più famoso resta quello sbarbato coi capelli lunghi nella foto ritratto – così diverso dal caporale baffuto di Sgt Pepper. È un uomo apparentemente più risolto di quello che incontreremo anche solo qualche mese più tardi, ed è molto ironico accorgersene proprio mentre canta la canzone più acida del disco contro un guru che lo aveva deluso. Viene quasi da rivalutarlo, questo Maharishi che invece di imporsi come un dio in terra si era lasciato scoprire come un uomo tra gli uomini, coi suoi difetti veri o presunti (le voci dei suoi approcci con le giovani ospiti, messe in giro da Alex Mardas, il personaggio più discutibile dell'entourage di Lennon, non sono mai state verificate). Lennon aveva bisogno senz'altro di meditare, di smetterla con qualche sostanza e di trovare il coraggio per chiudere il suo matrimonio; ma doveva anche recuperare il suo approccio disincantato che l'assunzione metodica di LSD aveva stemperato. E per quanto non ammetteremo mai di preferirlo al Lennon pop-surrealista di Strawberry Fields o di Walrus, il Lennon che amiamo è quello che mette l'umanità davanti al suo assurdo: quello di Happiness is a Warm Gun, di Bungalow Bill, di Sexy Sadie. Ci hai preso tutti in giro, ammette Lennon. Avremmo dato tutto quello che avevamo solo per sederci alla tua tavola. Come hai fatto a capire che stavamo cercando proprio te? È il Lennon in cui convivono al meglio il teppista di Liverpool ansioso di non farsi fregare, e il profeta internazionale con un messaggio per il mondo. Un equilibrio impossibile da mantenere se non per quei brevi istanti del Disco Bianco e i primi veri dischi solisti, Plastic Ono e Imagine. E tu lo sapevi per tutto il tempo, Sexy Sadie? O forse semplicemente sorridevi e fingevi di saperla lunga? Non importa, ha funzionato. Ma quanto è incredibile che a fine '68, all'apice del flower power, sul disco della band più importante del mondo ci fosse una canzone che sputtanava un guru indiano? Gli Stones, che ancora giocavano coi vecchi arnesi della religione occidentale in Sympathy for the Devil, sembrano a una rivoluzione di distanza.

63. Michelle (Lennon-McCartney, Rubber Soul, 1965)

Michelle/ma belle: sont les mots qui vont très bien ensemble. Perché ci proviamo con le straniere? Tu parli una lingua, lei un'altra: se malgrado questo state flirtando da mezz'ora, è abbastanza chiaro che entrambi cercate un'avventura. Non possono esserci equivoci su questo, per cui paradossalmente meno vi capite più è chiaro quello che desiderate l'una dall'altro e viceversa. È un modo di semplificare quel livello del corteggiamento che il romanticismo ha complicato in modo per molti insostenibile: il livello linguistico. È tutto molto più semplice, preumanistico: ci si guarda, ci si annusa si sorride, si ripetono frasi stereotipate che hanno un significato molto più basilare di quello offerto dal vocabolario ("I love you I love you I love you"). E poi per i maschietti ogni donna è un terreno da conquistare, il che rende la lingua straniera intrinsecamente sexy.

(Lo so che tutto questo è sessista. I Beatles sono un gruppo di ventenni degli anni '60: facevano notizia se nelle loro canzoni si parlava di droga, non di picchiare le donne. Non è colpa loro se oggi siamo diversi. Anzi in parte è anche merito loro).

La Francia è sempre stata un angolo cieco per i Beatles: il pezzo di continente europeo più vicino ma meno accondiscendente al loro fascino, così irresistibile altrove. L'Olympia aveva ricevuto i Beatles alla vigilia del boom degli USA, ma con freddezza, senza lasciarsi conquistare. Era anche un problema linguistico. Per fortuna dopo lo scoppio della Beatlemania la necessità di sfondare in mercati non anglofoni passò in secondo piano, per cui dopo avere re-inciso due singoli in un discutibile tedesco, Lennon e McCartney non dovettero ripetere l'exploit in altre lingue che conoscevano ancora meno (pensate se avessero provato a cantare qualche pezzo in italiano, come toccò fare persino ai Rolling Stones...)

E però la Francia restava lì, una frontiera vicinissima e solo apparentemente scontrosa. Non solo la Francia, ma un intero continente, un mercato di milioni di potenziali acquirenti di dischi, e un immaginario a cui i Beatles erano sensibili sin dagli anni del liceo, quel periodo in cui, spiega Paul, "tutti volevano essere Sacha Distel", ovvero chitarristi jazz prestati alla canzone confidenziale, ma soprattutto quel tipo di persona che passa da Juliette Greco a Brigitte Bardot con disinvoltura. "The bohemien French thing", insomma: Paul ha un chiaro ricordo di aver visto davvero a un festino di studenti d'arte (compagni di John) un ragazzo col pizzetto e la maglietta a righe cantare una languida chanson alla chitarra. In seguito lui stesso avrebbe cominciato a recitare per divertimento questa parte di chansonnier, ritirandosi in un angolo a bofonchiare in un francese immaginario di cui non abbiamo registrazioni – probabilmente era meno convincente del falso spagnolo di You Know My Name o Sun King. In queste situazioni suonava un arpeggio che gli aveva insegnato un compagno di classe, una cosa così antica che l'aveva imparata prima di invertire le corde della sua prima chitarra: il primo riff con linea di basso discendente della storia dei Beatles. Senza suonare particolarmente 'francese', era abbastanza diverso da tutto quello che i Beatles suonavano da poter sembrare, in un qualche modo, continentale.

Michelle nasce insomma nasce come farsa e non sarebbe neanche andata molto lontano se dopo il successo di Yesterday John Lennon non avesse proposto a Paul di ripescare "quell'arpeggio che suonavi alle feste", suggerendo anche il primo verso del bridge: "I love you I love you I love you". (Complimenti John, Paul probabilmente non ci sarebbe mai arrivato da solo...) Paul sceglie di conservare l'ispirazione vagamente francese del brano, facendosi dettare da un'amica un paio di frasi d'aggancio e creando la situazione di un idillio internazionale: idea semplice e geniale, che gli consente di bofonchiare il suo francese in modo credibile, o almeno non più ridicolo di qualsiasi giovane inglese in vacanza. Non sono in fondo tutte le canzoni d'amore dei Beatles che un grande frasario stereotipato per stranieri? Sin dai tempi di Love me Do / You know I love you / I'll always be true, i Beatles hanno riempito le loro canzoni di frasi d'aggancio per seduttori del sabato sera: e se nel 1965 il gioco cominciava a mostrare la corda, bastava postulare una ragazza straniera perché tutto tornasse miracolosamente semplice come due anni prima. Il testo di Michelle, se vi fermate a osservarlo, è demenziale: senz'altro il più scemo di Rubber Soul, ma anche il più furbo, perché si crea da solo una cornice in qui la demenzialità è perfettamente giustificata. Provate a immaginare la situazione se la voce narrante non fosse un divo del rock ma un tizio qualsiasi che approccia la tipa con una battuta sul suo nome: ti chiami Michelle? ah fa rima con ma belle! Ti amo ti amo ti amo, finché non trovo un altro modo te lo dico così. Ho bisogno, ho bisogno, bisogno... di farti capire cosa significhi per me, finché spero tanto che lo capirai. Ok, se la tizia non è scappata al primo bridge, evidentemente è interessata. Perché ci proviamo con le straniere? Perché possiamo spararle grosse, con la scusa che è l'unico modo di farsi capire. Ed ecco un'altra canzone autoperformativa: no, Paul non ci sta provando con una francese, ma con la Francia intera, e più in generale col mercato europeo. Il successo sarà spettacolare: numero 1 in Belgio, Paesi Bassi, Norvegia, e... Francia, dove uscì in formato EP. Negli USA non uscì come singolo ma in compenso diede ai Beatles l'unico Grammy per la canzone dell'anno, nel 1967 (quando ormai l'avventura francese doveva essere un ricordo sbiadito). L'anno prima Yesterday aveva avuto una nomination, ma non ce l'aveva fatta.

Michelle viene spesso accostata a Yesterday, l'altro brano del 1965 con cui Paul si impose come l'ambasciatore dei Beatles nei vasti territori musicali non lambiti dal rock. Yesterday però è un'ossessione notturna a cui i Beatles non sapevano che forma dare, fino al punto di farsi sostituire da un'orchestra di camera; Michelle è un brano freddamente costruito a tavolino intorno a un fraseggio preso in prestito, inciso con una rapidità impressionante e mai più ripreso, mai suonato dal vivo, liquidato con la freddezza con cui a vent'anni si superano le avventure di una notte. Il risultato è comunque sorprendente. Non importa quanto siano sceme le parole e imbarazzante la situazione: Paul le canta con un trasporto che ci consente per due minuti la sospensione della credulità. Per due minuti lo yeh-yeh diventa esistenziale. I cori sono soffusi come nei brani del decennio prima (è come se John e George si tenessero fuori dal cono di luce); l'assolo ha la magniloquenza tipica degli inserti di George Martin, ma è il perfetto correlato musicale di un latin lover che alterna frasi appassionate a conclusioni spicce. L'idea geniale è quel timbro felpato che sa di radio a onde corte, di jazz anni Cinquanta ascoltato ballando stretti.

62. The Long and Winding Road (Lennon-McCartney, Let It Be, 1970).

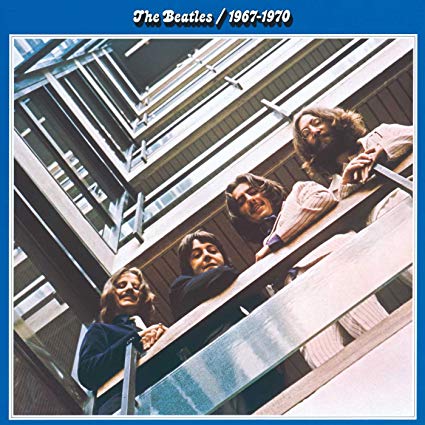

Quante volte ci ho provato. Qualche anno dopo lo scioglimento dei Beatles, The Long and Winding Road avrebbe finalmente trovato la sua giusta collocazione al termine del doppio The Beatles 1967-1970, volgarmente conosciuto come il "Disco Blu". In quella posizione era molto più facile accettarla che nel bel mezzo di un disco come Let It Be, di cui tradiva tutte le premesse: doveva essere un ritorno al r'n'r, e sembrava Bacharach; doveva essere un disco suonato dal vivo, e invece era appesantita da un'orchestrazione tipicamente spectoriana – insomma, non c'entrava nulla col disco, era uno di quei brani che gli altri tre Beatles non apprezzavano e dopo che ci aveva messo mano Phil Spector sembrava che lo detestasse anche Paul.

Invece al termine del Disco Blu funziona, proprio perché non suona del tutto Beatles: persino al termine di un doppio in cui i Quattro sembrano aver tentato ogni stile musicale possibile, quando arriva The Long abbiamo la netta sensazione che la storia sia finita e i titoli di coda stiano correndo. È la sigla finale, così come Love Me Do è la sigla iniziale del Disco Rosso. E come succede con le sigle al cinema, ti fa venire una gran voglia di uscire prima che sia finita. Sembra sempre molto, molto più lunga dei suoi tre minuti e mezzo: meriterebbe un'indagine sperimentale il modo in cui infallibilmente riesce a far perdere la concentrazione dell'ascoltatore a metà brano. Ha a che vedere forse con il metodo Phil Spector, quella sua abitudine a saturare i solchi con una quantità di stimoli che però rimangono tutti vaghi, indistinti – lo chiamano muro del suono, ma io l'ho trovato sempre più simile a una nuvola, una nebbia che ti nasconde i dettagli e ti lascia libero di sostituirli con quelli che peschi dalla tua memoria; ma è anche facile distrarsi, se non proprio addormentarsi.

Sappiamo che Spector aveva qualche buon motivo per sovraprodurre il prodotto: per prima cosa il demo aveva qualche problema oggettivo: in particolare era necessario distogliere l'attenzione dal basso di Lennon (sempre il Fender VI). Ma soprattutto era Phil Spector, insomma se chiami Phil Spector non è che ti puoi lamentare della sovrapproduzione, è come invitare Sgarbi in tv e prendersela perché dice le parolacce. In effetti l'equivoco è questo: la canzone che ti fa pensare che tutto sia finito, e che Paul sia rimasto solo su una lunga strada tortuosa, in realtà fu prodotta nella situazione opposta: era McCartney a essersi ritirato in campagna, furono Lennon e Harrison a proporre a Phil Spector di prendere il malloppo e trasformarlo in un prodotto finito. Considerata la situazione e il personaggio bisogna riconoscere che fu più misurato del suo solito: l'idea di aggiungere cori e violini era autorizzata dallo stile del brano, che sin da quei quattro accordi sincopati iniziali sembra un tentativo di Paul di inseguire Bacharach sui sentieri delle radio AM ormai negletti dalla generazione di Woodstock. Il trattamento inoltre non è molto diverso da quello che George Martin aveva riservato a Good Night, la sigla finale del Disco Bianco. Sappiamo che Paul si arrabbiò molto, ma sappiamo anche che ormai Paul era alla ricerca di un casus belli per mollare la ditta. Il suo rapporto con la sua ultima canzone beatle resta ambiguo: nella sua versione "nuda" di Let It Be, il brano suona di nuovo come nel demo, con un breve assolo organistico di Preston nel punto in cui Spector più sfrenava i suoi orchestrali: però quando la suona dal vivo a quegli archi sovrabbondanti non rinuncia.

In The Long Paul riprende e rimescola due suggestioni di altrettante canzoni dell'album: dal Let It Be il ricordo della madre; da Two of Us l'immagine della strada. Il risultato è un testo molto più ispirato del solito, che purtroppo fatica a imporsi all'attenzione distratta dai violini e dalla sensazione di trovarci al termine del percorso. Per commuoversi basta pensare (come con Two of Us) che Paul la canti a John. Una bella forzatura, certo, nel 1970. Già qualche anno dopo la situazione era molto diversa. Oggi ormai è impossibile non pensarci. Quante volte sono rimasto solo, quante volte ho pianto. In ogni caso non saprai mai in quanti modi ci ho provato... solo per ritrovarmi di nuovo su questa lunga strada tortuosa dove mi hai lasciato tanto, tanto tempo fa. Non lasciarmi ancora qui, guidami alla tua porta.

61. I Should Have Known Better (Lennon-McCartney, A Hard Day's Night, 1964).

Se questo è amore me ne devi dare di più! Dammene di più! Ok, cosa ci fa questa così in alto? Chi si è bevuto il cervello stavolta? Sempre Rolling Stone – ma anche Entertainment Weekly – per farla breve: gli americani. È una cosa di cui tener conto: mentre da questa parte dell'oceano siamo tutti abbastanza persuasi che i Beatles migliori siano quelli maturi, almeno da Rubber Soul in poi, negli USA la Beatlemania ha lasciato un segno più indelebile che forse non siamo in grado di comprendere. Ci manca la percezione dello choc, insomma, questi venivano non da Marte ma quasi: da Liverpool. Con il loro buffo accento e quel taglio di capelli così europeo, arrivavano a riproporre una serie di stilemi della musica popolare americana ma stravolgendoli completamente. A conquistare gli americani dev'essere stata questa sensazione di spaesamento e insieme di familiarità: heimlich/unheimlich. Prendi questo brano che apparentemente è l'ennesima variazione yeh-yeh, salvo che la progressione è abbastanza originale e contiene soluzioni che sorprendono ancora oggi gli esperti.

Nel reparto parole, Lennon si sta già costruendo un personaggio più ambivalente di quanto possa sembrare: è un maschio che ha appena scoperto che l'amore è un'esperienza molto più interessante di quel che credeva. Nel brano successivo avvertirà che l'amore è "molto più che stringersi la mano", ma qui in un certo senso la situazione è opposta: il John di I Should Have Known di mani deve averne strette già molte, né dev'essere a digiuno di pratiche anche più spinte: ma non contano più perché... non erano autentiche. Di fronte al Vero Amore, anche un lavoratore dell'indotto del quartiere a luci rosse di Amburgo ritorna vergine, e questo è veramente un colpo di genio. "Poteva succedere solo a me", dice John, e in un colpo solo ammette: (1) un passato scapestrato da teddy boy impenitente e (2) la coscienza pura di un bambino nuovo alle gioie dell'amore. Questo volevano le ragazze dai Beatles: il brivido del proibito, la tenerezza del ragazzino. Questo volevano da John e John lo sapeva meglio di tutti, hey hey hey! Quando vi dirò che siete mie, voi mi direte che mi amate. Quella soddisfazione che solo l'amore corrisposto ti dà, come un improvviso sbocco di miele nelle vene.

guarda, aspetto la versione sul Post e i commenti su Facebook per spiegarti perché non hai capito nulla di You're Going to Lose That Girl :-)

RispondiEliminaLa "winding road" è "tortuosa", non "ventosa"!

RispondiEliminahai ragione, scusa

RispondiEliminaPaul e Linda si conoscevano da così poco tempo, che Two of Us non può che parlare di Paul e John :) (sigh)

RispondiEliminaParla del rapporto dei due e chiaro ...troppi ricordi non parla di Linda concordo in pieno

Elimina