Blood on the Tracks (1975)

- Mazzanti, Le avventure di Pinocchio, 1883 (che gran finale sarebbe stato, eh).

Qualcuno deve avercela con me, mandano bufale ai giornali...

Come a questo punto qualcuno avrà indovinato, Bob Dylan non esiste.

È solo una finzione letteraria. Non sapevo più cosa scrivere per il Post e allora mi sono inventato la discografia finta di un personaggio che comincia a

strimpellare la chitarra nei caffè del Village, poi

incontra Joan Baez, diventa

un attivista politico, poi

una rockstar, e poi... il proposito originale era

farlo morire sul più bello, in moto, ma ai lettori ormai piaceva troppo, non si sarebbero rassegnati alla fine della storia, e allora ho aggiunto una convalescenza (proprio come Collodi che voleva far morire Pinocchio impiccato, ma i lettori protestarono e lui lo fece risuscitare dalla Fata Turchina: non fosse stato per i lettori, a Pinocchio non sarebbe mai cresciuto il naso a causa delle bugie). Il personaggio però cominciava a stancarmi e così ho provato a renderlo odioso, gli ho fatto incidere

alcuni dischi orrendi, ma questo alla fine lo ha reso ancora più interessante - e poi anch'io mi stavo affezionando ormai. A questo punto però non so davvero cosa fare. Mi piacerebbe continuare il feuilleton fino a Natale, ma come? Ormai il mio eroe è una rockstar a fine carriera. Che altro può fare, a parte qualche

disco mediocre, qualche

tour celebrativo, eccetera eccetera? Mica può rimettersi a sfornare capolavori adesso, no? Dopo sette dischi magri? Non sarebbe un romanzo credibile. Insomma mi ritrovo in uno di quei momenti in cui un buon scrittore d'appendice tirerebbe fuori il Gemello Cattivo.

- Chiostri, Le avventure di Pinocchio

Lui aveva sempre fretta, troppo impegnato o troppo fatto; e tutto quello che lei progettava veniva sempre posticipato. Lui pensava che quello fosse il successo, lei pensava che fossero stati benedetti con tante belle cose materiali. Ma io, io non mi sono mai lasciato impressionare. (Nel t

esto originale di Tangled Up in Blue, Dylan slitta ogni tanto dalla prima alla terza persona: sembra un osservatore esterno, il coinquilino di una coppia instabile).

Mettiamola così: a fine 1974, un tizio bussa al portone degli studi della Columbia sulla 54esima Strada. Si presenta come "Bob Dylan" e non c'è motivo per non dargli retta, insomma si vede benissimo che è lui. Ha gli occhi di Bob Dylan, il naso di Bob Dylan, e poi la voce, andiamo, nessuno gli chiede un documento. Alcuni tecnici del suono restano perplessi: ma come, non aveva rotto con la Columbia? Il produttore Phil Ramone se ne infischia, perdio, c'è Bob Dylan nell'edificio: quando gli ricapita? Manda subito a chiamare la band di Eric Weissberg, l'eroico suonatore di banjo di Un tranquillo week-end di paura: c'è Bob Dylan che vi aspetta nello Studio A, fate tutto quello che vi dice Bob Dylan. Dylan in realtà non dice niente. Ma è normale. Si mette subito a suonare. Ok, lo sanno tutti nell'ambiente che l'unico modo per accompagnare Bob Dylan è guardargli le mani e cercare di anticipare l'accordo che sta per impugnare sul manico della chitarra. Non è facile, ma non è nemmeno un'impresa, salvo che stavolta...

Stavolta ha un'accordatura aperta. Da quand'è che non le usava più? Forse più di dieci anni. Ma che significa "accordatura aperta", poi?

- (Lui è solo un attore, ma le mani dovrebbero essere quelle di un vero suonatore di banjo).

Ogni corda di una chitarra è una specie di minitastiera: ovunque metti il dito, suoni una nota diversa. Dunque sul manico è come se avessi sei minitastiere affiancate, no? Ecco. La prima volta che ci pensi ti vengono le vertigini, ma in realtà queste sei minitastiere sono affiancate sempre nello stesso modo, e questo fa sì che quasi tutti i chitarristi al mondo abbiano una gestualità simile, riconoscibile. Gli accordi sono tanti, ma non tantissimi. È una lingua di trenta parole, mettiamola così. Non si impara in un giorno, ma è meno difficile di qualsiasi lingua tu stia parlando. Però.

A volte qualche chitarrista decide di affiancare le tastiere in qualche altro modo. Si chiama accordatura "aperta", nel senso che è aperta a qualsiasi possibilità. A quel punto le vertigini ti tornano, perché gli stessi gesti stereotipati che sei abituato ad associare a un accordo, adesso suonano diversi. È come se aprissi la bocca per dire una parola e te ne uscisse un'altra. Bisogna imparare tutto da capo. Certo, se si tratta di suonare nel nuovo disco di Dylan, ne vale la pena.

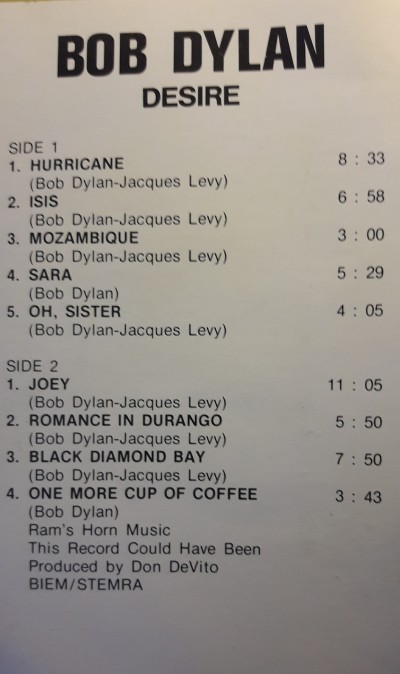

- Anche la grafica della copertina è molto più ricercata del solito, in lieve anticipo sui tempi. Le note sul retro vinsero un Grammy, ma accreditavano i musicisti sbagliati.

Salvo che Dylan non ha la minima intenzione di spiegarvi come ha accordato la sua chitarra. È 'aperta' solo per lui. Per voi è chiusa. Ha scritto una dozzina di canzoni così, e si aspetta che voi le accompagnate. Oppure no, si aspetta soltanto che rinunciate. A uno a uno i musicisti saltano. Persino Mike Bloomfield, recuperato dieci anni dopo

Highway 61, aveva gettato la spugna. Dopo un po' è rimasto in lizza soltanto il bassista, Tony Brown, che in un qualche modo riesce a capire cosa Dylan si aspetti da lui. Più che decifrare gli accordi, Brown segue la melodia: appena riesce a trovare la nota giusta, la sottolinea alzandola di un'ottava. Un espediente molto semplice che crea una specie di profondità e forse a Dylan non dispiace. Lui comunque continua a non dire niente. A volte si interrompe a metà canzone e ne comincia un'altra. Phil Ramone lo lascia fare, il genio non si disturba. In capo a quattro giorni un disco è pronto. È diverso da qualsiasi altro disco di Dylan. È un po' più cupo di

John Wesley Harding, e ancora più crudo: basso, chitarra, e l'armonica che si muove un po' a disagio tra quegli accordi dissonanti. Ramone ha aggiunto solo un po' di riverbero alla voce. È un disco più tagliente di

Blonde On Blonde, aspro come Dylan non è stato da anni - forse come non è stato mai. Probabilmente ha litigato con la moglie, è l'unica spiegazione per certe canzoni sorprendentemente livorose. Ma anche per certe ballate un po' più tumide del solito - dopo tanto tempo sembra che il Dylan che canta abbia riscoperto la fase del corteggiamento, con le sue gioie, e soprattutto le sue frustrazioni. La mestizia di alcune nuove canzoni sembra quasi un contrappasso alla sfrontatezza di quelle di dieci anni prima: vi ricordate di quando Dylan cantava

"vattene via, non sono da solo" a una tizia che lo seccava di notte al citofono? Ecco, adesso la scena sembra invertita, adesso la tizia è lassù che se la spassa con qualcuno, e a appeso al citofono come un salame è rimasto lui, il famoso Bob Dylan - com'è possibile?

L'amore è così semplice, tanto per citare una frase. Tu l'hai sempre saputo, io lo sto imparando in questi giorni. Ah, e so dove ti posso trovarti: nella camera di qualcuno. È il prezzo che devo pagare: adesso sì, sei una ragazza grande

Qualche giorno dopo i funzionari della Columbia chiamano Ramone: tieni libero lo Studio A, Dylan ha firmato, sta per venire a fare un disco. Come sarebbe a dire? Risponde lui. Guardate che è stato già qui una settimana fa. E il disco è pronto. Eh?

Poco dopo arriva Dylan. Non c'è dubbio, è proprio lui: gli occhi, il naso, la voce inconfondibile eccetera. Cos'è questa storia del disco? Fatemelo ascoltare. Gli passano una cuffia, attaccano Tangled Up in Blue. Per quaranta minuti a non tradisce un'emozione. Solo alla fine, levandosi le cuffie, si passa rapidamente una mano sulla fronte e dichiara: questa è tutta roba di Ismaele.

"Ismaele?"

"Il mio gemello, Ismael Zimmerman".

"Ah, Bob, non... non sapevo che avessi un gemello".

"Nessuno lo sa, ovviamente".

"Non... non corre buon sangue tra di voi?"

"Non saprei. È da molto che l'ho perso di vista. L'ultima volta che l'ho sentito lavorava su un peschereccio dalle parti di Delacroix. Pensavo che avesse abbandonato la musica".

"Ha uno stile molto... peculiare".

"Puoi dirlo forte. Come diavolo ha fatto il bassista a tenergli dietro? Lui usa quell'accordatura assurda, ce la siamo inventata quando stavamo in Montague Street, sai. Poi abbiamo litigato, credo ci fosse di mezzo una ragazza".

Mettetevi in Phil Ramone. Era convinto di avere registrato il nuovo, pazzesco disco di Bob Dylan. E invece ha lasciato per una settimana una manciata di professionisti in balia di un sosia pazzo che non sa accordare la chitarra.

"Non capisco, Bob. Perché ha voluto regalarti queste canzoni?"

"Ti sembra un regalo?"

Ramone comincia ad avvampare. Si rende conto che sta discutendo con il genio Bob Dylan come se fosse un suo amico. Dopo una settimana trascorsa a lavorare col suo sosia, è vittima di una falsa sensazione di familiarità. Grave errore, gravissimo. Ora il vero Dylan punterà gli occhi su di lui, dirà un paio di sillabe stentate e sparirà per sempre dalla sua vita.

"A me sembra che abbia voluto sputarmele in faccia. Comunque, non sono brutte canzoni".

"N-no".

"Ma bisogna registrarle da capo, così sono impresentabili, non trovi?"

"Certo, Mr Dylan, certo".

Non sono brutte canzoni, no. Sono le migliori che Dylan si sia trovato in mano dai tempi dell'incidente. Sono spiazzanti, originali, 100% dylaniane ma anche in qualche modo al passo coi tempi, persino sofisticate. Persino i due blues,

Buckets of Rain e

Meet Me in the Morning (l'unico pezzo in cui alla fine suona davvero Weissberg), sono i migliori blues che Dylan abbia cantato dai tempi di

Highway 61. Non c'è un brano che non irrida qualsiasi altra cosa abbia fatto Dylan dall'incidente in poi, e tutti i fan che si sono sforzati a trovare qualcosa di buono in tutti quei cosiddetti "ritorni di forma": ah, ma sul serio pensavate che

New Morning fosse un disco interessante? Che

Planet Waves reggesse il confronto? Sul serio eravate così disperati da distillare essenza di Dylan da

Pat Garrett? Non vi accorgevate che erano tutti palliativi? La verità è che Dylan non esiste più da un pezzo. Ma Ismaele è ancora in giro per le strade statali con la sua chitarra Martin accordata in un modo assurdo, la sua armonica fissata alle spalle con il fil di ferro, le sue canzoni sofferte e disperate. Troppo sofferte. Troppo disperate. "Non posso pubblicare questa

Idiot Wind", pensa. "La gente crederà che sto litigando con mia moglie. E in effetti io

sto litigando con mia moglie, ma perché dovrei aprirmi il cuore in un disco? È che la gente vuole esattamente questo da un mio disco: il sangue. Non sarà contenta finché non l'avrà avuto". Lo ha capito persino Ismaele.

Ismaele è il Bob Dylan che non ce l'ha fatta. Non è diventato famoso, non ha abbandonato il folk per il rock, non ha avuto un esaurimento nervoso, non ha messo su famiglia. Ha fatto un po' il cuoco da qualche parte nel grande Nord, poi si è ritrovato a New Orleans, e per tutto il tempo ha continuato trascinarsi chitarra e armonica, a scrivere canzoni che nessuno avrebbe ascoltato, su accordi che nessuno riesce a suonare. Ma il suo gemello famoso è appena tornato alla Columbia dalla porta principale, dopo essere sgattaiolato da quella di servizio: ha bisogno di dimostrare di essere ancora il grande cantautore, non di snervare i suoi fan con l'ennesimo disco stravagante. Bisogna rifare tutto. E non a New York - magari Ismaele è ancora nei paraggi, meglio levare le tende. Andrà in una città a caso. Il fratello minore, Daniel, ha un'etichetta a Minneapolis, ecco, registrerà là con qualche arrangiamento convenzionale. Dovrà sembrare un classico disco da cantautore di metà anni Settanta. Semplificherà qualche accordo, cambierà qualche parola qua e là, per stornare i sospetti. Aggiungerà qualche abbozzo di flamenco, uno schizzo di mandolino, e in Idiot Wind un organo che è la tetra parodia di quello che Al Kooper suonava ai tempi di Sad-eyed Lady of the Lowlands. Alla fine si stancherà a metà e pubblicherà una via di mezzo: cinque brani di Ismael registrati sobriamente a New York con Brown al basso, cinque brani rifatti da Bob a Minneapolis da un gruppo di sessionmen locali capeggiati da un tale Kevin Odegard, il chitarrista che riuscì a suggerire a Bob Dylan di alzare di un tono Tangled Up in Blue e a sopravvivere per raccontarlo. Alla fine non verrà fuori un brutto disco. Certo, i critici ci metteranno un po' a capirlo.

.jpg)